「角打ちの日」に寄せて 発祥の地・北九州が生んだ珠玉の5名店を歩く

7月11日は「角打ちの日」。酒屋の一角に設けたスペースにて、店内で購入した酒を飲むという風習は、福岡県北九州市が発祥と言われている。お酒や食をはじめとした日本文化を発信し続ける「旅するソムリエ」岸原文顕氏が、郷土が生んだ憩いの場について帰郷レポート。

「角打ち(かくうち)」──それは酒屋の片隅で升やコップに注いだ日本酒や、ビールを立ち飲みする素朴な風習。私の故郷でもある福岡県北九州市が発祥だという説が有力だ。

この地で生まれ育った私にとって、角打ちは心から愛する文化。北九州には、本場ならではの土地の記憶、街を支えて来た労働者の暮らし風景、そして何より人情が深く刻み込まれている。

今回は、市内にある5店舗を訪問。いずれも街・人・酒が一体となった名店だ。

北九州独特の風土や歴史的・文化的背景も交えながら、その魅力を余すところなくご紹介する。

立ち飲みとの違い

「角打ち(かくうち)」は独特の響きですが、語源については諸説あり、酒屋の「角っこで立って飲む」から来たとされる。

一方で、角打ちと混同されがちなのが「立ち飲み」。これは、飲食店で椅子を置かない営業スタイル全般のことをさす。

関連記事はこちら

- 【豆知識】 11月11日は「立ち飲みの日」! 立ち飲みの始まりや楽しみ方について教えます。

-

♯居酒屋

角打ちには、以下のような明確な特徴をもつ。

1. 酒屋に併設:酒の小売免許での販売が主たる商売で、飲食業とは区別される。

2. 労働文化と密接:交代勤務の労働者たちが、朝や夜勤明けに一杯ひっかける。

3. コミュニティ性:日常的な常連同士や店主とのやり取りで、互いが顔見知り。

特に北九州においては、かつては「四大工業地帯(京浜・中京・阪神・北九州)」のひとつに数えられ、特に戦前から高度経済成長期にかけては、炭鉱、製鉄、港湾が盛んで、現場で働く労働者の生活実態が、文化的背景にあった。

仕事明けにふらっと角打ち店に立ち寄り、スピーディーに提供される“酒+乾き物”は、疲れを癒し小腹を満たしつつ、家に帰る前の気分転換をはかることができる“慰労”。現代風に言えば、職場と家の間に立ち寄る“サードプレイス”であろうか。

前置きはここまでにして、ここからは、そんな北九州の歴史を支えてきた名店を、市内にある3つの繁華街に分けて紹介する。

①赤壁酒店(小倉・旦過市場内)

「小倉生まれで、玄海育ち~~♪」のフレーズでも有名な小説「無法松の一生」の舞台『小倉』。

ともすると、「気性の荒い男たちの街」というイメージを持たれるかもしれませんが、街の中心には小倉城がそびえ、過去には森鴎外や松本清張などの文豪が暮らし、立派な文学館も存在する文化都市だ。

小倉城

森鴎外旧居

そんな小倉の中心地にあるのが「旦過市場」。昭和初期から続く庶民の台所で、新鮮な魚や総菜が並ぶ活気ある市場だ。

近年は度重なる火災に見舞われ、古くから軒を並べる店舗や歴史的な映画館が消失したが、地域の絆で再生を続けている。

[赤壁酒店]は元々場内奥で営業していたが、2022年の火事のため市場の青空市場の敷地に移転、店舗面積は半分になったものの、テーブルや棚を移転して営業を続けている。

朝10時から営業をはじめ、店頭には全国各地の銘酒がずらり。訪問日は、店内のPOPでは八咫烏の生酒や夏酒など季節限定品を一押しに訴求。

おつまみは、おでん、玉子焼き、牛すじ煮などあり、その中でも小倉の伝統的な郷土料理である「ぬかだき(ぬか炊き)」は、イワシやサバなどの青魚を「ぬか床(ぬかみそ)」で炊き込んだもの。これを肴に一杯楽しめるのは嬉しい限り!

遅い時間の来店だったためか、筆者以外に客は不在。店主にお店について色々と質問することにした。

店名の「赤壁」の由来を尋ねたところ、創業者の出身地だった広島に「赤い壁」があったからだそう。

広島で赤い壁と言えば、赤レンガの酒蔵が残る「西条(東広島市)」を連想するが、具体的にどこなのかは、残念ながらわからないとのこと。

店内には、過去に訪れた昭和の芸能人写真や、昔懐かしの酒やビールメーカーポスターも掲げられいい雰囲気。地元愛と地域文化を継承していこう、という強い意志がたたずまいからも感じられ、思わず背筋が伸びる。まさに「清楚」。

小倉名物「鯖のぬか炊き」。身の奥までしみ込んだ深い旨味が酒のうま味としっくり

②林田酒店(小倉駅周辺)

小倉駅から徒歩数分にある[林田酒店]は、福岡県みやこ町にある林龍平酒造場(1837年創業)のアンテナショップ。1933年にオープンし、自社醸造の銘酒[残心(ざんしん)]や[九州菊(くすぎく)]などが揃い、夕方からカウンターで立ち飲みを楽しめる。

[残心]だが、これは武道、茶道、書道などの日本の伝統文化において使われる言葉。「技を決めた後も気を抜かず心を残しておくこと」という意味合いを有する。どれだけ自信作ができても、さらに挑戦する気持ちを失わないという酒造りの志を込めているとのこと。

カウンターには、[残心]全商品の味わいと香りを示すテイストマップが、日本語と英語で完備。そのうちの3つを選び、賞味した際に、言葉の意味することを舌で納得。

数多ある「残心」の中から3種を選んで飲み比べ

カウンターでは、一人でお酒を味わいつつ待ち合わせをする若い女性の姿が。その後彼氏と思わしき男性が来店し、「どのお酒にしようか、これはどうかな?」と楽しそうに品定めしていた。若い世代に、角打ち文化が継承されていくのを目の当たりにした“決定的瞬間”だ。

「地元のお酒と、お店の人情と、心地よい空間」。林田酒店は、まだ飲んだことのないお酒への好奇心を満たしてくれる「新しい」場所といえよう。

③田中屋酒店(小倉京町)

小倉駅から徒歩5,6分にある京町は、かつては明治の文豪・森鴎外が暮らした場所。

現在は飲み屋がひしめく飲食街で、旧居を抜け、昭和の団地の建物が立っている住宅街に田中屋酒店がある。

外観は、どこの街にもありそうな普通の酒屋。一歩足を踏み入れると、独特の空気感に包まれる。

入口付近には、乾きものや菓子類が並ぶ棚があり、奥へと向かう途中の右側のレジ横に店主の姿が。さらに奥には、簡単なテーブルがあり8人くらいのお客が、ワイワイと楽しそうに酒盛りの真っ最中。「こっちに座って座って!兄さんはどこから来たと?」と、手招いていただいた。小倉は懐っこい人が多いのが特徴だ。

聞けば、皆さん近隣住人で顔見知り。毎週水曜にここに集まるのが習慣となっているそうだ。ショーケースからそれぞれが好きな酒を取り出し、乾きものをつまみに自分のペースで愉しむ。

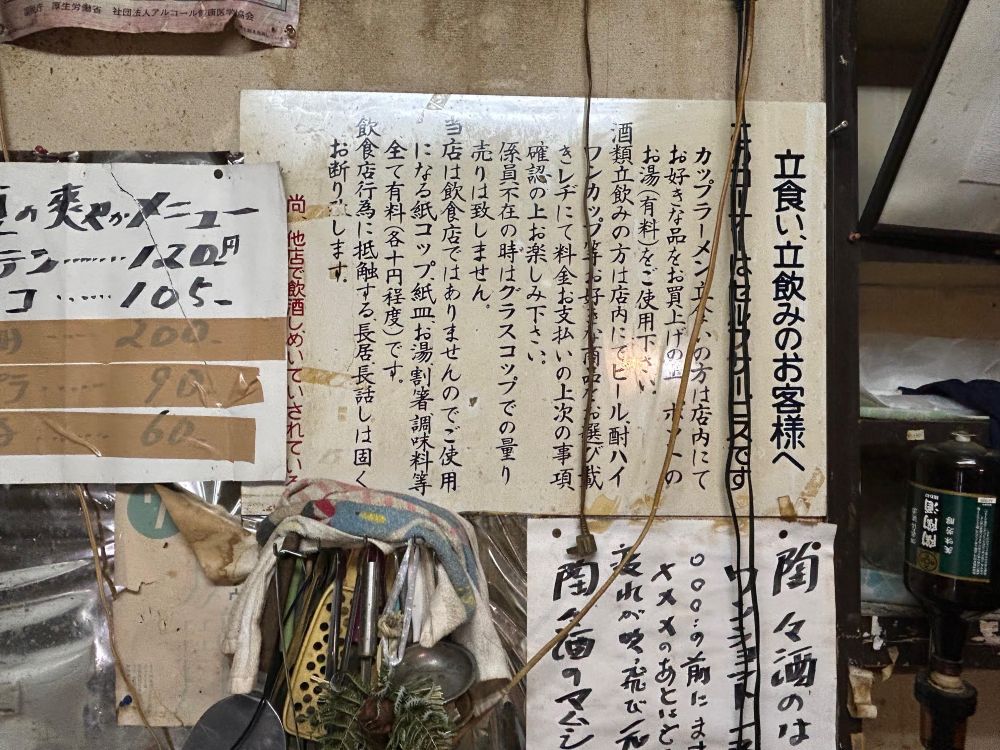

壁を見てみると、「立ち飲み・立ち食いのお客様へ」という、店からのお触書が貼られている。もう何十年も前のままの年季があり、これを作って貼ったという、店主の話を聞きたくなった。

創業時からの「おふれがき」がそのままに

昭和31年(1956年)の創業当時、北九州は高度経済成長に沸いた時代だった。

小倉には住友金属(現:日本製鉄)の工場があり、労働者たちが交代勤務の夜勤帰りに店に立ち寄っては、仲間とあるいは一人で杯を傾け、家路につく前のひと時を楽しんでいた。

今も通うお客さんの中は、往時に生活の一部だった人たちも含まれるとか。まさに、歴史と記憶が一杯に詰まった名店だ。

店主は創業から約70年、その姿を見守ってきたという。笑い皺の一つ一つに、様々な在りし日が沁み込んでいるようで、聞いてるこちらの気持ちも和む。ありのままを記事にとの優しいお言葉をいただきました。

創業から70年近く見守ってきた店主

④魚住酒店(門司港)

小倉からJR鹿児島本線で約20分。九州最北端「門司港駅」へ向かう筆者。

門司港は明治期に国際貿易港として栄え、歴史の節目を刻んだ地。駅は大正築のレトロ建築で、国指定重要文化財に指定。夕陽を背にすると実に美しい限り。

駅を見下ろす丘の上には、三宜楼(さんきろう)という巨大な木造建築が存在。1906年創業の高級料亭で、出光佐三(出光興産創業者)や佐藤栄作(元首相)らも訪れたという。昭和30年代の廃業後は経営一族が長年入居していましたが、現在は文化財として保存され、一般公開もされている。

三宜楼の直下にあるのが魚住酒店。木造平屋の木枠のガラス扉の上に「魚住」という大きな看板が掲げられている。

昭和4年(1929年)創業とのことなので、もうすぐ100周年。店内には、対岸の山口・下関へ通じる優雅な姿の関門橋の古写真もが壁に掲げられ、港町の歴史の蓄積を感じさせる。

木目に時刻が沁み込んだ厚めのカウンターは幅3メートルほど。夕暮れ時の来店で、筆者以外のお客さんは、初老の女性がひとりだけ。

聞くと、港の税関で長らく働き、定年後もとどまり、静かに暮らしている中で、この店には現役時代から通い続け、一杯だけ飲んで帰るそう。仕事や家のことで気持ちがクサクサするようなことがあっても、ここでのひと時が救ってくれたとしみじみ語ってくれた。

ちなみに店主の魚住さんは、実は筆者の友人の高校時代の同級生。彼が言うには、当時から物静かだけど芯の強い方だったそう。一言一言を考えてからゆっくり話をしてくれた。

そうしたやり取りが、この店の空気感としっくりきて滋味深い。だからこそ、この方も今もここに通い続けるのだろうと納得。往時の商社や海上保険会社など、古いビルが今も残るレトロな港町・門司港。石炭輸送に従事した港湾労働者、貨物引き込み線の作業員も、かつては汽笛を聞きながら丘を登り、労働後の儀式としてここの角打ちを楽しんできたのであろう。

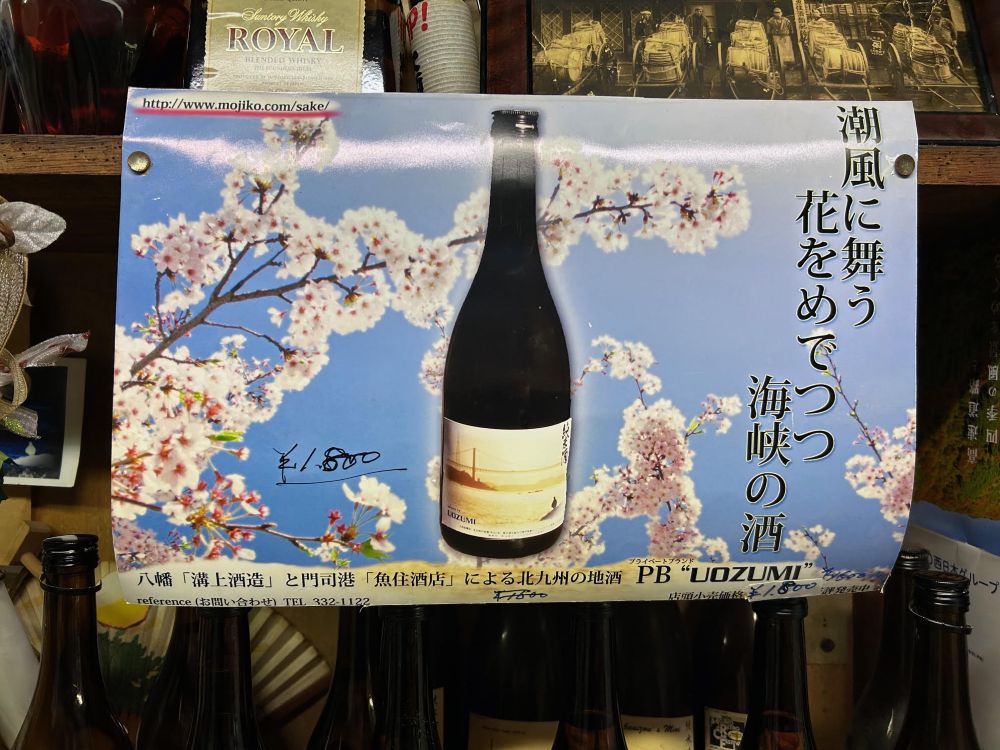

門司港の風景をあしらったオリジナルデザインの酒の製造元は溝上酒造株式会社。北九州市八幡東区にある老舗酒蔵

⑤いのくち酒店(黒崎)

最後は北九州市の八幡西区にある黒崎。ここは筆者が生まれ育った街で、正真正銘の“ふるさと”。

筆者が幼稚園や小学校に通っていた頃の黒崎は、昭和の高度経済成長期の真っただ中。街と線路を挟んだ海側には、化学会社やセメント会社の工場がずらりと立ち並び、煙突からは文字通り七色の煙がもうもうと立ち上っていた。駅を基点にアーケード商店街が何本も走り、夕暮れ時や週末には買い物客で人があふれかえっていたものだ。

しかし現在は、工場は規模を縮小し空はきれいになったものの、アーケード商店街の一つは屋根が撤去。巨艦デパート(黒崎そごう)も撤退し、複数あった映画館は全て消え、時代の移り変わりを痛感。

そんな黒崎の商店街にあって、今も営業を続けるのが「いのくち酒店」。創業は昭和13年(1938年)で、人間でいえば米寿の老舗だ。

入り口は二か所。左側の入り口は小売部門で、冷蔵庫や各酒類の棚がならぶ普通の酒屋。右側の入り口は、「いのくち」という白地の暖簾がかかる角打ちへの正面玄関。ショーウインドウには、キリンビールの明治・大正・昭和・平成の各時代のデザインの瓶ビールが並び、店の歴史を感じさせる。

黒崎で生まれ育った店主とお母さんが切り盛りし、L字カウンターで酒は瓶ビール・焼酎・ウイスキー・チューハイなど多彩。おつまみは100円程度の乾きもので、思わず郷愁感をくすぐる。

いのくち酒店は店主の祖父が始め、当初店のまわりは砂地の空き地だったそう。

そのうちに周りに店ができてきて、やがてにぎやかなアーケード商店街へと変貌。店主のお母さんは、嫁いできた翌日から店頭に立ったとのこと。正月元旦は、あいさつ回りの手土産と、一升瓶を買いに来る客対応をしながら、同時に次から次へと角打ちに押し寄せる客の接遇、まさに猫の手も借りたい状態。

幼少期より日々店の様子を見ながら店主は成長。子供の目から見ると、のん兵衛客は不思議なこともあったそうだ。ある時は、仲良く連れ立って来た客同士が楽しく飲み始めたと思ったら、そのうち議論を始め、ついには騒ぎになったこともあったとか。

この日も、近所でスナックを経営をしているという常連客が、また別の常連の女性と一緒に、店主のお母さんと語らっていた。

会話の真っ最中に筆者は飛び込む。「黒崎は自分の故郷、幼少期に店前の溝蓋に足がはまって抜けなくなって、そのうち黒山の人だかりになった。それがこの街での最初の記憶」なんて思い出話をしたら、一気に壁が取り払われた。

カウンタの先にあるレジ横に明るい店主のお母さん。酒は、昔から福岡県八女の銘酒「喜多屋」

そうこうしていると、80歳過ぎに見える男性が来店。黙って一杯だけ飲んですっと去って行った。

その間ほんの15分。聞くと、昔北九州を東西に貫いていた路面電車の運転手だった方そう。何十年も変わらないルーティンなのだろう。

私も含め、ここで起きた出来事の数々が、渋い色合いのカウンターや横の煤けた大黒柱に沁み込んでいるようだ。

それぞれの「歴史」、それぞれの「匂い」

今回紹介した5店には、独自の個性があり、店ごとに店主や常連たちとの関係性、北九州の歴史と匂いが凝縮されていた。

立って飲むことで、誰とも繋がれるし、帰る自由もある。そこには形式ばらない、リアルな暮らしがあった。酒屋が提供するから価格も安く、誰でも手軽に立ち寄れる。それが角打ちの魅力だ。

かつて、それぞれの街の工場港湾で働いたお父さんたちの多くは鬼籍に入り、当時の記憶は遠くに薄れつつある。しかし、往時の常連客の悲喜こもごもに寄り添って来た酒屋の角打ちには、確かな記憶として今も街に残る。

夜勤明けに、あるいは景気づけに出勤前に一杯ひっかけた、真っ黒な仕事着姿の男たちが中心だった角打ちは、現在では大きく変わりつつある。

最後の訪問先だったいのくち酒店店主と話をしている中で、こんな話を聞いた。

なんでも、本場の角打ち文化に触れたくて、若い女性が、Webの情報を頼りに全国各地から足を運んでいるケースが近頃増えているとのことだ。

さらについ最近では、北九州市長が訪れて角打ちを自身で愉しみ、北九州を「角打ちと寿司の街」として広く全国に魅力を訴求していきたいと熱く語っていったそう。その様子が、今後動画配信されるとのこと。

さらに北九州では、地域資源を活かした観光・まちづくりが近年進んでいる。「角打ち+寿司ツアー」や「地元銘酒と寿司のペアリング」などそれぞれを掛け合わせた観光メニューが登場し、行政主体で支援している。

そうなると、文化を体感するために、これまで以上に全国各地から様々な旅人が来ることになるだろう。次世代の若者が潤いのひと時を求め、ここ北九州にやってくる。今後の日本社会、いや世界にとって、角打ちがコミュニティのハブ(中心地)となるかもしれない。

この動きは、角打ちを単なる観光資源ではなく、全若い世代に文化を継承する狙いがある。伝統の雰囲気の中に、少しの洗練――これが北九州の新しい文化受容のカタチではないだろうか?

これからも、あなたの旅に角打ちの一杯が寄り添いますように。

ライター:

岸原文顕/ ソムリエ、HBAカクテルアドバイザー。日本酒をはじめ世界の酒類文化をこよなく愛する。世界3大ビールブランドや洋酒類のブランドマネジャーを歴任、

京都のクラフト醸造所経営など、国内外での酒類事業経験32年。日本発の志ある酒類の世界展開を支援。BOONE合同会社代表。全国通訳案内士。東京在住。

![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)