海外SAKE事情マレーシア編

~成長著しい東南アジアの多民族国家~

日本の國酒「日本酒」は海外ではどのように取り扱われているのか。Sake World海外特派員が「JapaneseSake事情」を報告する。今回は東南アジアの多民族国家・マレーシア。

日本の0.9倍の国土におよそ3,400万人が暮らす多民族国家マレーシア。人種の構成比はマレー系が約70%、中華系が23%前後、インド系が7%弱、その他の少数民族や外国人が残りを占める。

多様性溢れるこの国では、都市化と経済発展によって生活者のライフスタイルや消費が急速に変化しており、食と酒の消費にも影響を及ぼしている。そこで、今回は「旅するソムリエ」が同国の最新SAKE事情をレポートする。

ASEANの代表的国家

マレーシアは近年目覚ましい経済成長を見せている。

製造業や資源輸出を基盤に、一人当たりのGDPは2025年に13,000ドルを超える見込みで、筆者が最初に訪れた30年前(1995年)の約3倍。失われた30年と呼ばれる日本とは対照的な成長曲線だ。

実質成長率も年2〜7%台を維持しており、都市部では高層ビルやショッピングモールが立ち並び、ASEANの代表国としての地位を固めている。

民族と食文化の多様性

マレーシアの食文化は一言で言えば「多様性」。民族毎の食の違いはそのまま皿の上に現れる。

マレー系はイスラム教に基づくハラル食が基本で、ココナッツミルクを用いた濃厚な味わいが特徴だ。一方中華系は、点心や火鍋、福建麺など中国各地の料理、さらにインド系は、香辛料の効いた素材も豊富なカレーやロティが日常食となる。

首都クアラルンプールの屋台街は、この三つの食文化が隣り合わせに軒を連ね、歩きながら香りを嗅いでいるだけでも世界旅行の気分が味わえる。

繁華街ブキビンタンのアロー通り。左右に様々な屋台が軒を連ねる。果物の王様ドリアンの香りも漂って熱気むんむん。

民族毎の飲酒習慣

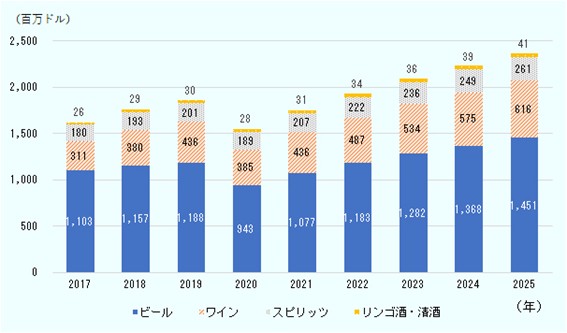

マレーシアの飲酒事情は、コロナ禍の影響で2020年はマイナス成長だったことを除けば、一貫して高い成長を維持している。

グラフが示すように、この国の酒類はビール、ワイン、スピリッツが上位を占めるが、リンゴ酒そして清酒も規模は小さいながら着実に伸びていることが分かる。

民族ごとの飲酒文化は以下の通りだ。

① マレー系

大多数がイスラム教徒であり、飲酒は宗教上禁止されている。公式の場や結婚式などで酒が出ることはないが、都市部の若者や富裕層の一部には非公式に嗜む人も存在する。

② 中華系

酒文化に寛容で、結婚式や宴会での飲酒はごく自然な習慣。ビールやワインに加え、近年は日本酒やクラフトビールが人気を集めている。仕事帰りに仲間とビールを飲んだり、休日にワインを楽しむ、といった飲酒スタイルは都市生活に根付いている。

③ インド系

宗教によって差があるが、ヒンドゥー教徒の多くは酒を飲む傾向があり、特に男性はビールや蒸留酒を日常的に親しんでいる。一方、シーク教徒やイスラム教徒は禁酒傾向が強い。

総じて酒を日常的に楽しむのは中華系とインド系が中心であり、日本酒市場も彼らを軸に広がっている。

日本食と日本酒の広がり

では、日本酒はどの様に浸透しているのだろうか。

近年における空前の世界的日本旅行ブームにおいて、マレーシアからの訪日者数もコロナ前を上回り、昨年は50万人を超えた。

また、マレーシア全土には約300軒超の日本食レストランがあると言われ、 日本食はもはや特別な存在ではなくなりつつある。寿司チェーンやラーメン店が都市部のショッピングモールに並び、週末には家族連れで賑わう。

巨大なショッピングモール「パビリオン」内にある、屋内の東京ストリート

そうした状況において、日本酒の普及も進み、量販店や輸入食品店で取り扱われるようになった。

なかでも、米や醤油味噌など調味料の幅広い日本食材を扱う「Isetan The Japan Store」の高級スーパーでは、豊富な品揃えの日本酒が当たり前のように冷蔵ケースに収まっている。

ISETANの酒売り場。全ての日本酒は冷蔵陳列されており丁寧な品質管理がなされている。この写真は日本酒棚全体の約3割程度でありさらに多くの銘柄が並んでいる。

浸透度合いでいえば、ASEANの先進市場であるシンガポールやタイとの比較ではまだ途上ではあるが、着実に広がりを見せている。

以前の日本酒といえば、日本食レストランで酒燗器で温めて提供される熱燗が一般的だった。現在は吟醸酒やスパークリング日本酒といった、フルーティーで冷やして飲むタイプも人気。特に若い世代の女性や中華系の富裕層が消費をリードしている。

日本酒の各ジャンルの紹介POPが貼付され、精米度による違いも細かく説明されている。

徳利とお猪口の組み合わせでの酒器セットも売られている。(RM≒35円)

また、日本酒の楽しみ方を広げるユニークな取り組みをしているマレーシア人日本酒ソムリエの存在もあり、国内の様々なジャンルのシェフと協力して、寿司や刺身を扱う和食だけではなく、フレンチ、イタリアン、スペイン、タイ、中華、そしてマレーシア料理などと日本酒を合わせるペアリングイベントを企画している。

関連記事はこちら

- マレーシア初のマスター酒ソムリエに聞く!日本酒の魅力を海外で発信する工夫とは(前編)

-

♯マレーシア

民族の多様性を背景にして、様々な料理を楽しむことができるのがマレーシアの魅力。店頭でも淡白な魚系の和食のみならず、和牛やカレー、濃厚なソースを使った料理とのペアリングも提案されていることに感心する。

グレービーソース、スパイシーなカレー、濃厚チーズ、熱燗でオイスターと・・・POPでペアリング提案が。

シン・ライフスタイルがもたらす未来

世界的な潮流ではあるが、マレーシアも都市部の若者たちが民族の垣根を超えて集まり、クアラルンプールの洗練されたダイニングバーでは、若い世代や富裕層がグラスを傾けながら日本酒を楽しんでいる。

SNSで「映える」写真を投稿することも消費行動の一部で、酒は単なる嗜好品だけでなく、自己を主張できる体験アイコンとなっている。とりわけ日本酒には「新しい」「洗練」というイメージがあり、アップされるボトルの写真は、ブランド認知に直結していると考えられる。

女性の飲酒習慣も変わってきており、以前は男性中心の宴席文化だったが、中華系やインド系の若年層女性が主導する「カジュアルでおしゃれな飲酒」シーンが一般的になった。

日本酒もその流れで、飲みやすくおしゃれなスパークリングタイプやフルーティーな純米吟醸は、彼女たちのライフスタイルに自然に溶け込んでいくだろう。

流通や飲食店などの提供者や、先述した伝道師たちの努力の結果もあり、日本からマレーシアへの日本酒輸出も着実に増えている。日本酒造組合中央会の発表によると、2024年輸出金額は前年から3.6%増の3億9,454万円、国別輸出額で世界13位となった。

本稿の写真は全て首都クアラルンプールで撮影したもので、それらに付随した日本酒の浸透状況を伝えてきたが、首都と地方とでは違いはもちろんある。

筆者は今回、首都から車で4時間険しい山道を上り詰めたマレー半島中心部キャメロンハイランドという高原にも足を運んだ。100年以上前にイギリス人が拓いた高原のリゾート地で、そこにも日本食の店は数件あったが、日本酒はおろかアルコール類は一切おかれていなかった。

酒類を扱うためには酒類販売免許が必要という制約はあるが、酒類へのニーズが高まればこのような店でも日本酒が扱われるようになっていくだろう。

寿司レストラン「PAPA SUSHI」。酒類一切なし。店頭には「飲み処」と書かれた提灯が下がってはいたのだが・・・。

多民族国家マレーシアは、経済発展が築いた新しい中間層に、若者と女性の新しいライフスタイルが生まれ、こうした変化の中で、日本酒は確実に浸透しつつある。

これまで幾度となく訪れてきた過去の記憶と照らし合わせながら、日本酒が紡ぐ新しい物語がまさに始まったのだと実感した。次の訪問が実に楽しみだ。

ライター:

岸原文顕/ ソムリエ、HBAカクテルアドバイザー。日本酒をはじめ世界の酒類文化と旅をこよなく愛する「旅するソムリエ」。世界3大ビールブランドや洋酒類のブランドマネジャーを歴任、

京都のクラフト醸造所経営など、国内外での酒類事業経験32年。日本発の志ある酒類の世界展開を支援。BOONE合同会社代表。全国通訳案内士。東京在住。

▽世界のSAKE記事▽

関連記事はこちら

- 海外SAKE事情 アメリカ・ラスベガス編

-

♯アメリカ

関連記事はこちら

- 海外SAKE事情 スペイン編

-

♯スペイン

関連記事はこちら

- 海外SAKE事情 ポルトガル編

-

♯ポルトガル

関連記事はこちら

- 海外SAKE事情インド編

~進化する“食”と”酒”文化~ -

♯インド

![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)