秋田県[山本酒造店]が体現する「楽しく、真面目な」令和的酒造り

人気蔵元ユニット「NEXT5」や酒蔵併設カフェで知られ、個性的で先進的な魅力の秋田県・山本郡「山本酒造店」のレポートです。一般非公開の貴重な蔵の様子や酒造りの哲学を聞いた。

秋田県の蔵元経営者5名からなる超人気蔵元ユニット「NEXT5」で知られ、個性的で先進的な魅力を持つ秋田県山本郡八峰町の[山本酒造店]。2023年春には酒蔵併設のカフェ「LABO and CAFÉ YAMAMOTO」をオープン。生酒のテイスティングや「ピエール・エルメ・パリ」のマカロンや珈琲なども体感できる。今回は一般非公開である蔵を訪ね、普段見る事の出来ない貴重な様子を拝見した。

元々、白ワインを思わせる酒質が好評の「山本」ブランド。「NEXT5」でも、「ゆきの美人(秋田醸造)」「春霞(栗林酒造店)」「一白水成(福禄寿酒造)」「新政(新政酒造)」とともに肩を並べ、常に酒造りの先端を走り続けている。そんな「山本」の酒ができるまでの秘密を、代表取締役社長の山本友文さんに伺った。

飲み手も社員も尊重する哲学、遊び心ある蔵の内部、そして残すべき伝統と現代的感覚を絶妙なバランスで落とし込んだ、山本流「楽しく、真面目な」酒造りに密着。

INDEX

すべては「蔵人が楽しんで働ける」ことから

この方に話を聞きました

- 株式会社山本酒造店六代目蔵元 代表取締役社長・山本友文さん

-

プロフィール秋田県山本郡八峰町出身。米国留学、音楽プロダクション勤務など異色の経歴の持ち主。後継者として蔵を継いだのち、杜氏システムの廃止やブランドの一新など常にチャレンジングな姿勢で現在の「山本」ブランドを築く。プライベートではバイクやヴィンテージなどを愛す一面も。

まず企業として特筆すべきは「社長以外の従業員に役職がなく、全員がフラットな立場で働いている」という点。これは、上下関係で生まれやすいトラブルなどを避けるためとのことだ。製造工程の担当もローテーション制を採用し、5年ほど勤務することで全工程を一巡できる。各従業員が工程すべてを担当できることでお互いが気兼ねなく休め、産休・育休などの一時的な休職にも対応できるシステムだ。

また、社員が発言しやすい環境をつくり、人間関係なども含め職場での諸々には直接社長の山本さんが全責任を持つことを徹底。酒蔵という性質上、昔ながらの伝統が色濃く残る蔵も多い中、非常に令和的な考え方だ。

蔵人が気分よく楽しく働けることを酒造りの大前提とする山本さん。この考え方は酒蔵の中にも反映されている。

遊び心と伝統が融和する蔵は近未来トリップ?

そんな「山本」の蔵は、一般の酒蔵と比べるとかなり異質なのだ。

入口には徳利型?のライト、鉄腕アトムのポップなネオンサイン。

壁には「E.T.」や「STAR WARS」など往年の映画のパネルが並び、頭上からは、杉玉型ミラーボール?と見紛う照明が目に飛び込む。

醸造機械の無機質さや、伝統的な道具の有機質な趣とも融和し、レトロフューチャー的空気感。壁に映写機で映画を投影するときもあるそうだ。また、蔵の所々には隠しアイテムが忍ばせてあり、それを探すという楽しみ方もあるらしい。酒蔵どころか一企業のオフィスとして考えてもエッジが効いている。

醪タンクのある仕込み蔵ではBGMも賑やかで、エネルギー弾けるお酒が仕上がりそうな予感。

これは山本さんの趣味且つ、殺風景になりがちな蔵で従業員に楽しみながら作業してもらうために考えられた空間作りだ。杉玉型のライトは、IKEAで購入した照明を山本さん自らがスプレーで緑に着色し、杉玉っぽく仕上げたそう。遊びへの手間を惜しまない仕掛けが満載だ。

また、肝心の蔵としての機能も優れている。蔵の中は動線が製造工程と矛盾なく、とても効率的なのが印象的だ。これは元々の蔵の面積や古さなどによりどうしても整備に限界がある部分ではあるのだが、山本酒造店は十分な広さも確保され、無駄なく安全に動ける造りになっている。

「山本」流酒造りの工夫

飲み手の喜ぶ酒を造るため、アイデアを惜しまないのも人気の秘訣。日本酒は「寒造り」と呼ばれ、本来厳冬の時期が酒造りの季節であるため、現在でも多くの蔵が冬場を造りのメインとし、3~4月頃には酒造りを終える。そんな中で真夏以外は酒を造り続ける三季醸造を取り入れている。そのため製造工程にはさまざまな工夫が施されている。

①高温糖化酒母

日本酒の元となる酒母を仕込む際、高温下で殺菌やでんぷんの糖化を行い、短期間で酒母立てをするのが高温糖化。通常の速醸酛の場合は約2週間かかるのに対し、高温糖化では1週間ほどで酒母を生成できるため、酒を素早く安定して供給するための工夫だそうだ。

②低温管理

秋田とはいえ昨今の猛暑で外気温はかなり高くなる。そのため、元来は寒冷地ならさほど気にされない工程の部分でも、低温を保てる工夫をする。

その一例が、造った酒を搾る「上槽」の工程で用いる「やぶた」だ。山本は寒冷地では珍しく、この「やぶた」を冷蔵の室内に設置、搾りの際にも低温下で酒質を保つ。比較的気温の高い西日本などではこの方法を取り入れる蔵も多く、広島の蔵を参考にしたそうだ。

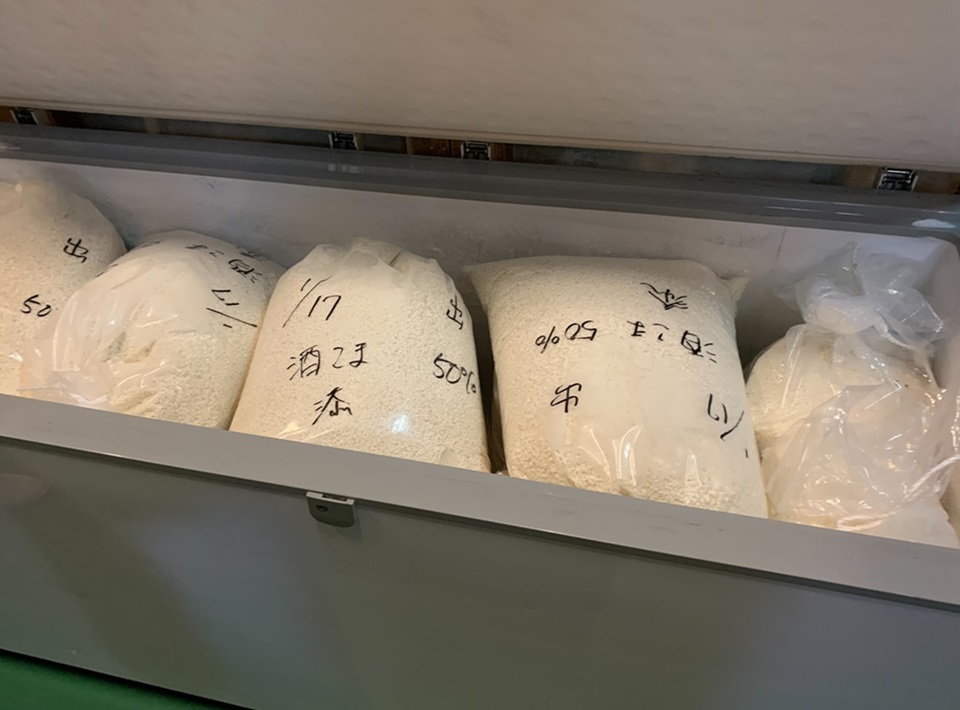

③冷凍麹

日本酒造りの要・麹造り。「山本」では製麴が自動管理できるため、基本的に夜間作業などの負担は不要。自動製麴は意見も分かれるが、酒の仕上がりに納得をしており、鑑評会などの相対的な評価にも繋がっている。一定の品質を保った麹が安定してできることを踏まえての選択である。

そしてその麹を、水分と酵素力価を調整する「枯らし」作業後に冷凍。仕込みの際にはその冷凍麹を投入することで品温が下げられて、氷の代わりになるという利点があるのだとか。

山本さんが冷凍麹を始めた頃は、まだこの方法を用いる蔵が少なく驚かれたそうだが、これもまた建設的な工夫のひとつ。

このように、年間通して「山本」らしいお酒を飲み手へ届けるため、よりよい方法を柔軟に取り入れるのも山本酒造店ならではだ。

可能な限りの有効利用「山本」のおいしいSDGs

「山本」の試みは日本酒造りの副産物にも及ぶ。

昨年の記録的猛暑は米にも影響し、全国の蔵で「米が溶けにくい」という話が聞かれる。米が溶けにくいと搾れる酒の相対量が減り、酒粕が多く発生するのだ。酒粕は販売のほか、食品、化粧品などに利用もするが、余剰は産業廃棄物として処分されることも。「山本」ではこれらの有効活用を探究している。

筆頭は酒粕が原料の粕取り焼酎「インビジブルグリーン」だ。真空減圧装置で酒粕を蒸留し、200㎏の酒粕から度数35~40%程度のアルコールが30Lほど取れるそう。本来は加水で25%に調整するのだが、今回は原酒の状態で試飲させてもらった。フルーティーながらアルコールのキレと若葉のような爽やかさが感じられる。

そして、その粕取り焼酎をベースにしたクラフトジン「ナイトトラベラー」を2020年より発売し、こちらも大好評。保管された大量のハーブはジン用で、キキョウ、カミツレなど一部のボタニカルには地元・八峰町のものを使用。これらを丁寧に、期間を変えながら浸漬させている。複雑な香りが織りなすカオスが魅力のクラフトジンだ。

さらに、粕取り焼酎を取ったあとの酒粕は牛の飼料として再利用。牛は酒粕が大好物らしく「すごい勢いで食べるんだよ!」と山本さん。併設のカフェのランチにも、その酒粕を食べた和牛を使用した「ビーフストロガノフオムライス」などのメニューが並ぶ予定とのことだ。胸躍る「山本」のSDGsである。

「山本」の哲学が昇華された味わいを、ぜひ

大人がわくわくできるストーリー、酒造りへの真摯な姿勢、そしてすべてをおいしい糧にする努力まで惜しみなく見せてくれた山本酒造店。今回は、なかなか知ることのできない努力と思いを聞く事が出来た。蔵人の生き生き働く姿を思い描きながら「楽しく、真面目」な山本流哲学が昇華された結晶のお酒を、ぜひ味わってみてほしい。

ライター :髙橋亜理香

東京在住/日本酒・日本語ライター、日本語教師、日本酒テイスター

日本語と日本酒の「二本(日本)柱」で活動するライター兼教師。好きな銘柄は「やまとしずく」で、秋田県への愛が強め。

酒類以外の趣味は、ファッションと香水。保有資格:SAKE DIPLOMA・日本酒学講師・唎酒師・日本語教育能力検定試験

![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)