滋賀酒をつないだ11年間の挑戦!「ブレンド酒」から次の一歩を取材

滋賀県酒造組合は2015年から「滋賀酒乾杯プロジェクト」を展開し、さまざまなイベントを通じて県内酒造の魅力を発信してきた。 なかでも、県内全蔵の純米酒をブレンドした「コラボ純米酒」は、業界内でも高い注目を集めてきた取り組みだ。 11年目を迎える今年、このブレンド酒が一区切りを迎えるということで、その背景を取材した。

滋賀県では毎年10月を「滋賀酒推進月間」と称して、県をあげて飲食店や自宅で楽しんでもらうための取り組みを進めている。

メイン会場にて県知事による乾杯、滋賀酒を片手にした乾杯写真投稿による抽選、県内酒蔵の一斉試飲会など、様々な取り組みを通して滋賀酒の魅力を伝えてきた。

関連記事はこちら

- ブレンド酒を通して滋賀酒の魅力を発信!滋賀県31酒蔵のコラボ純米酒の取り組みを聞く

-

♯滋賀

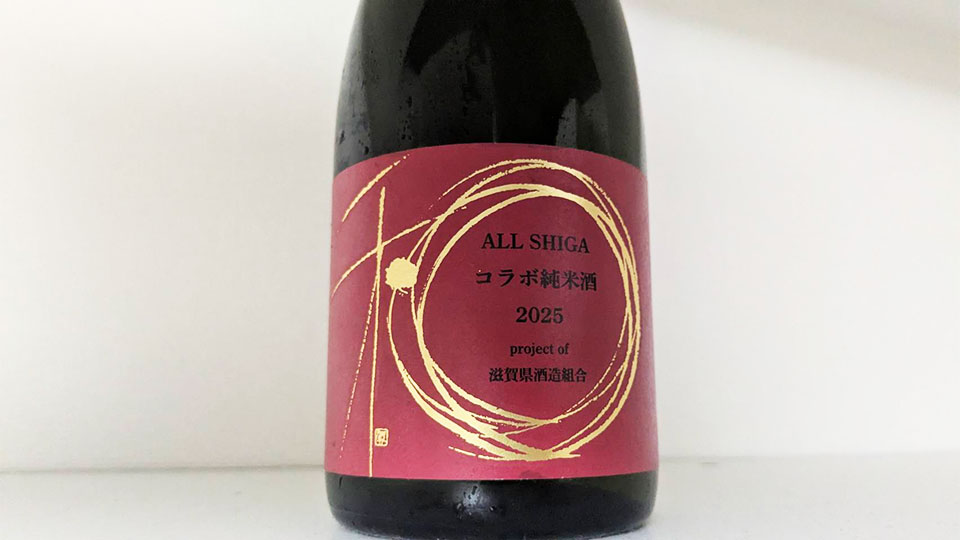

中でも、毎年数量限定で県内の量販店のみで販売されてきた「コラボ純米酒」は、滋賀酒を象徴する企画として多くのファンに親しまれてきた。11年目を迎える今年、その長きにわたるプロジェクトが幕を下ろす。

その背景と、次なる滋賀酒の展望について、滋賀県酒造組合 事務局長・土井一成さんに話を聞いた。

この方に話を聞きました

- 滋賀県酒造組合 事務局長 土井一成さん

-

プロフィール大手ビールメーカー勤務後、2024年より滋賀県酒造組合へ。県内の日本酒普及に向けた取り組みに日々尽力する。

11年目を迎えて終了する「コラボ純米酒」

―ブレンド酒企画がスタートしたきっかけを教えてください。

土井さん「日本酒の日である10月1日に一斉乾杯するにあたり、何か目玉になる企画がないかという話が発端でした。これまでどこもやっていない、そしてやろうとしなかった県内全蔵のブレンド酒の販売という話があがったと聞いています。

初年度となる2015年から5年間は四合瓶でリリースし、6年目に入ると新型コロナウイルスの影響により300mlでの販売に変更したんです。7年目に出荷本数が1万本に到達し、当初の目標であった『1万人乾杯プロジェクト』を達成した形となりました」

―ブレンド酒用の原酒は、それぞれの蔵がそのために仕込むのでしょうか?

土井さん「いえ、各蔵の銘柄として販売される純米酒の一部を使用する流れになっています。各蔵で加水も行った、商品化できる銘柄を持ち寄ってブレンドするイメージですね」

―11年目を迎えた今回、企画を終了する理由は?

土井さん「11年間の取り組みを通して、県内酒蔵間の交流、そして技術の向上が達成できたという判断からです。もともと県内の酒蔵の仲は良かったのですが、個々の交流がより盛んになったと感じています。

また、近年の原料米高騰の影響により、企画に向けたお酒に回す余裕がなくなりつつある点も一つの理由ですね」

―11年間で蔵の数は変化した?

土井さん「11年前は33蔵だったようです。滋賀県酒造組合に加入している蔵の数にはなりますが、11年間で3蔵が減少したことになりますね」

―今年のブレンド酒はどのように形にしていったのでしょうか?

土井さん「当初は各蔵の銘柄を均等にブレンドしていたのですが、2020年からは『ブレンド検討委員会』を立ち上げ、分析値に基づいたブレンドを実施してきました。今年は最後になるため、当初のやり方に立ち返り、あえて同じ分量でのブレンドを実施しました。

滋賀県酒造組合の松瀬会長も『いい出来だった』と話されていましたし、均等なブレンドでしたがいい仕上がりになったと思います」

―ブレンドを通してPRして来ましたが、各蔵単位でブレンドを軸にした事例はありますか?

「わたしの知っている限りでは『ブレンド酒』というものはありません。ただ、浪乃音酒造が『純米吟醸 湖の辺にして ALMOST SHIGA』という県内のお米30酒類以上をブレンドした銘柄を造っていますね」

今年のラベルには書家の小林真紀子さんが揮ごうした「和」の文字がデザイン。県内酒蔵、そして味わいの調和が表現されている。

純米酒らしい原料香が主体。炊きたての米のようなふっくらとした香りに、栗やクルミといった穀物のニュアンスが重なる。さらに、綿あめやわらび餅を思わせる甘やかな香りも。口に含むと、豊潤でやわらかな甘みと旨味が広がり、後半にかけて心地よい酸味とコクが全体を引き締める。

余韻は穏やかでありながら長く続く。濃醇な純米酒で、冷酒から熱燗まで幅広い温度帯で楽しめる一本。滋賀の風土を映し出した日本酒として、非常に価値のある仕上がりといえるだろう。

県産の新たな酒米を通して滋賀酒をPR

―滋賀酒をPRするブレンド酒の次に取り組む施策は?

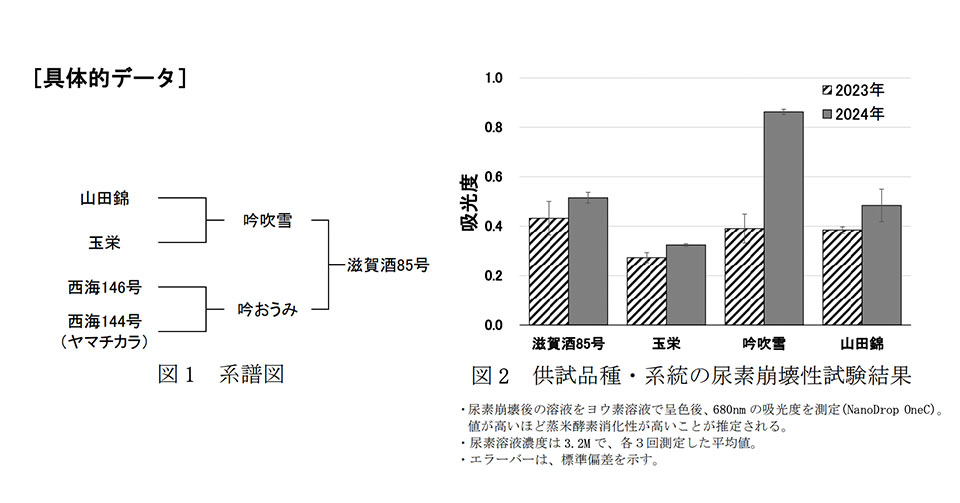

土井さん「現在、県産酒米の『吟吹雪』と『玉栄』がひどい高温障害で栽培量が激減しております。そのため、高温下でも安定生産できる新しい酒米『滋賀酒85号』を使用したPRを検討しています。

『滋賀酒85号』は2017年度から育成を進めており、今年度は農業技術振興センター内の圃場にて作付けし、600kg〜800kgの販売が予定されています。醸造試験では『吟吹雪』に近い酒質であり、口当たりが良くまろやかというデータが出ているようです」

―今季の造りから使用される?

土井さん「年明けには県内酒蔵での醸造が予定されています。思っていたよりも収穫量が多かったようですので、複数の蔵での醸造が行われるかもしれませんが、現状はまだ未定ですね。

来年の10月に全蔵で『滋賀酒85号』を使用した銘柄をリリースできればと考えている段階です」

―正式名称は?

土井さん「各酒蔵から候補を出してもらい、現在は80ほど集まっています。そこから5つに絞り、最終的には滋賀県知事が決定する流れとなっています」

今後の展望

―滋賀県酒造組合としての今後の展望を教えてください。

土井さん「近年の気温上昇により、年々酒造りの環境が厳しくなっています。そのため県外から講師を招き、醸造技術に関する講演を実施しました。いい酒米が収穫できない、高温障害でお米が溶けないといった状況への対策を進めています。

組合としては全国新酒鑑評会での受賞率を上げようという方針を掲げています。もちろん、出品については蔵の判断に委ねますが、県全体の酒質を底上げすることで、より一層滋賀酒に注目が集まればと思っています」

「滋賀酒乾杯プロジェクト」の象徴ともいえる「コラボ純米酒」は、県内酒蔵の垣根を越えた挑戦として、多くの人々に滋賀酒の魅力を伝えてきた。

その役割を終える今年、新たなステージとして「滋賀酒85号」という次世代の酒米が登場する。気候変動や原料米の課題など、酒造りを取り巻く環境は年々厳しさを増しているが、滋賀の酒蔵たちはこれを逆境ではなく「変化の機会」と捉え、未来へと歩みを進めている。

ブレンド酒の11年が育んだ絆と技術は、これからの滋賀酒の礎となっていくだろう。

関連記事はこちら

- 自分だけの日本酒づくり体験ができる【My Sake World 京都河原町店】当日受付可能、新感覚SAKE体験!

-

♯MySakeWorld

ライター:新井勇貴

滋賀県出身・京都市在住

酒の文化と物語を伝えるフリーライター。大学卒業後に京都市内の酒屋へ就職し、食品メーカーでの営業を経て独立。日本の酒を基本テーマに、造り手の想いや一杯の酒の背景にある物語を伝えます。

J.S.A. SAKE DIPLOMA・ワインエキスパート/SSI認定 酒匠・日本酒学講師

![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)