RWA最新ビジネスの動向![Sake World]と[UTOPIA]が抱く期待と今後への課題

現実世界に存在する資産を、暗号資産を用いてブロックチェーン上にトークン化するRWA(Real World Asset・リアルワールドアセット)が、資産運用の新たなトレンドとして近年注目されている。 より透明性を高めた資産管理は、これまでとは違うビジネスチャンスを秘めている。現状や展望に焦点を当てたイベントが2025年5月に都内で開催され、Sake World事業統括責任者である羽間がスピーカーとして登壇した。

「RWAがもたらす新たなファンエコノミー ~著作権・商標権のトークン化事例から紐解く~」と銘打たれたイベントには、羽間に加えて、 (株)COINJINJA共同創業者の沼崎悠氏、そして本イベントの主催である一般社団法人日本セキュリティトークン協会理事を務める弁護士の成本治男氏が登壇した。

<登壇者プロフィール>

羽間弘善(株式会社リーフ・パブリケーションズ 事業統括取締役副社長 / 株式会社Sake World牧野蔵 第十一代目蔵元)

弁護士。東京大学工学部卒・東京大学大学院法学政治学研究科修了。 2014年弁護士登録。M&A、争訟案件などの案件に従事。2020年リーフ・パブリケーションズ参画、2023年Sake World事業立ち上げ2024年11月より牧野蔵(旧牧野酒造本店)第十一代目蔵元に就任。

沼崎 悠(株式会社COINJINJA 共同創業者)

2011年にアジア圏での人材採用企業を起業。その後、フジサンケイグループ内で複数社の事業開発に携わる。2017年に株式会社COINJINJAを共同創業、国内最大級のユーザー数を持つ仮想通貨アプリ・コイン相場を運営。

成本 治男(TMI総合法律事務所 パートナー弁護士、一般社団法人日本セキュリティトークン協会理事)

早稲田大学法学部卒業。2000年東京弁護士会登録。不動産関連のファンド・流動化案件等のファイナンス分野において多数の案件に関与。近年はFinTech・PropTech(不動産テック)のリーガルサービスにも携わり、Web3関連企業やスタートアップ企業の東南アジア進出・事業展開のサポートも行う。

Chambers Fintech 2025個人部門、Chambers Asia・Best Lawyers(いずれも不動産部門)、IFLR1000のStructured finance and securitization分野、『2022 Best Lawyers in Japan』”Lawyer of the Year”などで選出。主な著作に「不動産Techの実務と法律」「アセット・トークンについて(共著)」など。

冒頭は、モデレーターをつとめる増田剛氏より、登壇者を紹介。そこから活発な議論がなされた。

――まずは「Sake World」が実施している事業について聞かせてください。

羽間 運営会社である株式会社リーフ・パブリケーションズは、元々は京都府と滋賀県の地域情報誌「Leaf」を発行していました。

拠点とする京都は、酒造りが盛んなエリア(伏見)があり、京都府や地元の酒造組合の皆さんと協力しながら、様々な形で日本酒のPRを進めてきた歴史があります。

そんな時、コロナ禍で日本酒の需要が大きく落ち込みました。

「何か日本酒に関する事業を展開できないだろうか?」と思い立ったところから『Sake World』の事業はスタートしました。

――どのような事業を行ってきたのですか?

羽間 まずWebメディア『Sake World』やNFTマーケットプレイス『Sake World NFT』の運営に取り組み、日本酒を売買し、ユーザー間で2次流通できるフォーマットを整えました。

2024年には、岡山県にある酒蔵「牧野酒造本店」のM&Aを実現し、『Sake World牧野蔵』として、自社グループでの日本酒製造を可能にしています。2025年現在は、オリジナルブランド『Assemblage Club』の展開や、個人で日本酒ブレンドを楽しめる店舗施設『My Sake World』の運営も加わり、以前から実施しているイベント運営も引き続き注力しています。

――昨年12月に日本酒をはじめとした「伝統的酒造り」が、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。近年の日本酒市場について聞かせてください。

羽間 世界における日本酒の需要は右肩上がりで、各国の酒蔵で「SAKE」が作られるようになってきています。「2030年頃までは需要が増加し続ける」というレポートも発表されており、今後もしばらくは市場が成長していくのではないかと見ています。

しかし、日本国内においては、年々高まる注目度と反比例するかのように、酒蔵の数は減少の一途を辿っていて、需要も低下傾向にあります。

――なぜ日本国内では酒蔵が減少しているのでしょうか?

羽間 私たちの方で酒蔵様に対し、業界の現状をヒアリングしたところ、多くの蔵が、資金調達に関する悩みを抱えていらっしゃることが明らかになっています。

一方、資金繰りの悪化した酒蔵様に対しても、日本酒人気に目をつけた外国の投資家などからさまざまなオファーがあるようです。ただ、ある蔵では、長年に渡ってご家族で経営されていたり、外部の資本を入れた実績がこれまでにないため、外国資本を受け入れにくい風土があり、契約の実現には至っていません。

別の酒蔵様では、数百年に渡って事業を継続してきた中で、多額の設備投資費を費やした結果、銀行からの借入額もそれなりに膨れ上がっていて、事業を続けていくのがやっとの経営状況が続いています。そのため、財政面の観点から新しい銘柄の酒を開発するのは難しくあります。

日本酒業界現状を目の当たりにしたことを契機に、私たちでは「酒蔵が新たな事業にチャレンジをするための資金の調達方法を構築できないだろうか?」と考えまして、「Sake World 酒蔵投資」のサービスを始めるに至りました。

――「Sake World 酒蔵投資」の具体的な事業内容を聞かせてください。

羽間 「Sake World 酒蔵投資」は、『Sake World』の商標権を小口化させ一口5,500円で販売しています。個人や企業からの投資資金を募る仕組みで運営しています。

いただいた資金で、新たな銘柄の日本酒を製造し、それらの出荷量に応じて、資金を投資して下さった皆さんにさまざまな配当をお戻しする仕組みとなっています。

――商標権による配当とはどのようなものですか?

羽間 「Sake World」ブランドの日本酒を使って収益を得たり、それらの日本酒を店舗やイベントスペースで提供できる独占権のことを指します。

「Sake World」の商標を購入していただいた皆さんには、ロイヤリティを受け取れて、ブランドロゴの活用できるという2点を軸に据えながら、さまざまなサービスを提供していくことを予定しています。

関連記事はこちら

- 日本酒の未来を守る! たった5500円の酒蔵投資が、日本酒業界を救うワケ

-

♯牧野蔵

――Sake Worldではどのような日本酒を造っているんですか?

羽間 各地が製造する日本酒をブレンドし、さまざまなシチュエーションに合わせた『オーダーメイド日本酒』を造っています。

――日本酒をブレンドすることに対して、問題はないんですか?

羽間 実際私たちもブレンド日本酒のお話を聞いた時に、当初は同じ感想を抱きました。弊社ブランドの日本酒『Assemblage Club』もブレンド日本酒ですが、シンガポールやイタリアや香港、そして今年に入って東京のコンテストでも賞を受賞しています。評価に関しては、それらの結果が根拠の一つと言えるのではないかと考えています。

さらに私たちは、飲食店様向けのOEMも販売しているので、多くの日本酒を混ぜ合わせることで「本当に幅広い種類の日本酒を生み出せるんじゃないか?」と期待を寄せております。

例えば、野菜や肉など、お店が提供しているメニューに合ったオーダーメイドを提供して、私たちの日本酒が既存の味を引き立て役を担ったりなど……そういった展開も進めていきたいですね。

関連記事はこちら

- 24本から作れる!あなたのお店だけのオリジナルブレンド日本酒づくり

-

♯京都♯アッサンブラージュ

――多角的にビジネスを展開される中で、オリジナル日本酒づくり体験施設『My Sake World』を京都でオープンされました。

羽間 自社で日本酒作りを進めていく中で、「日本酒を作ること自体の楽しさ」を感じるようになりまして、今年の1月には烏丸御池に、6月には四条河原町に『世界に一つしかないオリジナル日本酒作りが体験できる施設』をオープンします。「自分のお酒を作ってみたい」という皆さんには、是非ともお越しいただけたら嬉しいです。Sake Worldの取り組みを通じて、日本酒業界の発展に貢献できたらと思っております。

関連記事はこちら

- 京都の新体験施設!オリジナルの日本酒づくり【My Sake World 御池別邸】

-

♯MySakeWorld

関連記事はこちら

- 自分だけの日本酒づくり体験ができる【My Sake World 京都河原町店】当日受付可能、新感覚SAKE体験!

-

♯MySakeWorld

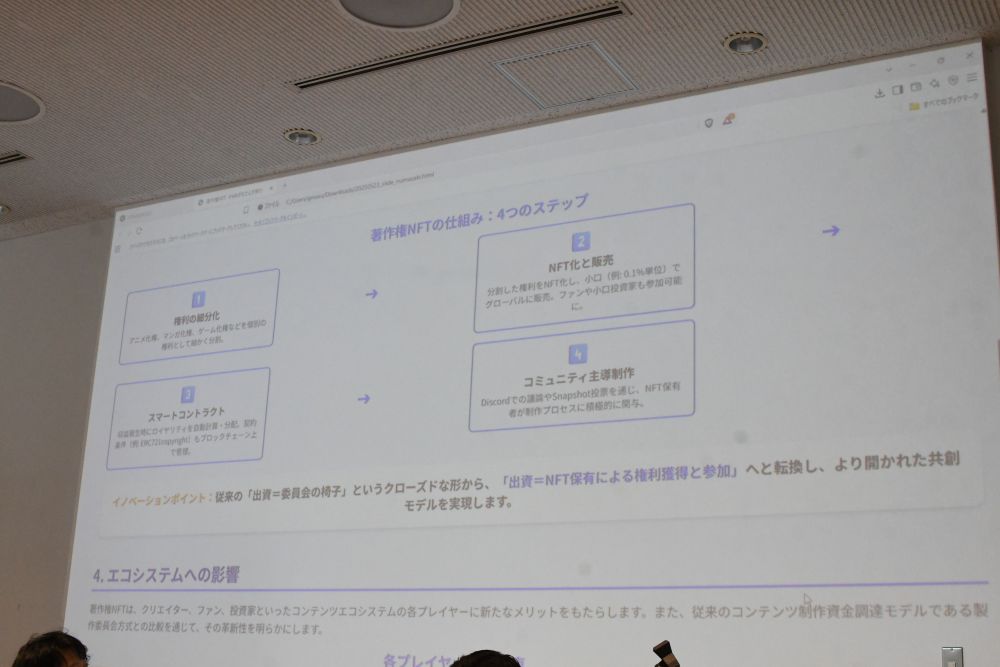

本イベントでは、COINJINJA共同創業者の沼崎悠氏も壇上にあがり、アニメ作品の著作権をNFTで管理運営する「NEO TOKYO PUNKS 3rdコレクション『UTOPIA』の取り組みについてのプレゼンテーションも行われている。

――作品の著作権をNFTで管理されているそうですが、まずは昨今の市場について聞かせてください。

沼崎 本題に入る前に、まずNFT(Non-Fungible Token)について簡単な説明をさせてください。

「NFT」とは、ブロックチェーン上で発行される唯一無二のデジタル資産のことを指します。「トークンコイン」は、同じ資産価値のものは原則として代替が可能になりますが、NFTは個別のデータそれぞれにIDが付いていて、唯一無二の資産価値を有することが特徴です。例えば「トークンコイン」では表現が不可能な、「ある特定の不動産の部屋の情報」といった表現も「NFT」を使えば可能になります。

――どのような経緯で「NFT」は注目を集めたのでしょう?

沼崎 「NFT」自体が盛り上がりを見せたのは2021年頃です。ジャスティン・ビーバーをはじめとする海外のセレブたちが、こぞってNFTを購入し、SNSで発信し始めたことで注目を集め、「CryptoPunks(クリプトパンクス)」や 「Bored Ape Yacht Club(BAYC)」といった企業が成長を遂げました。

その後、2023年頃からはNFTで権利が設定されている「ファジーペンギン」のおもちゃが世界で人気を博し、売り上げを伸ばすようになりまして、近年は画像の売買だけではなく、IPや著作権の管理などに使われるようになりました。

私ども「UTOPIA」のケースで言うと、最初はPFP(profile picture)の画像コレクションに始まり、やがてIPを使ったアニメ制作に向かいました。

――御社はNFTを使って、どのような取り組みをされていらっしゃるのでしょう?

沼崎「NEO TOKYO PUNKS」で誕生したキャラクターのアニメ化する権利部分だけを切り出し、その権利を15,000個のNFTに分割し、権利者に付与しています。

NFTの保有者は、作品の制作や意思決定に携わることができ、作品の一部権利も保有できる。クリエイティブな物作りに携わることができる点が、このプロジェクトにおけるポイントと言えるでしょう。

――NFTにすることで、どのようなメリットがありますか?

沼崎 元来のアニメ制作は、大企業が名を連ねた製作委員会方式で作られるケースがほとんどでしたが、著作権NFTを使えば、海外の企業や特定のユーザーも権利を保有することができ、権利譲渡もしやすくなる。

これまでも権利企業の株式を購入すれば、権利の購入や投資は可能でしたが、NFTを使えば、直接目当てとするIPへの投資が可能となり、新たな世界が見えるのではないか。そのような思いで事業に取り組んでおります。

――「著作権NFT」を導入すると、どのような変化があると思いますか?

沼崎 「著作権NFT」は、今後のIP業界にもさまざまなメリットを及ぼすと思っています。

例えば、仮に新しいアニメを制作することになったとしましょう。

この場合、アニメの放送局や映画会社から受注を受けたアニメ制作会社が、実際に制作品を制作することになりますが……。制作会社の皆さんは、制作した作品がヒットしたからといって、受け取れる収益に変化があるわけではありません。

皆さんもご存知かもしれませんが、低賃金かつ長時間で働かざるを得ないアニメーターの労働環境が、近年問題になっています。現状は、彼らの頑張りによって、日本のアニメ業界は世界的なヒット作を生み出せていますが、一部に皺寄せがいく働き方は、社会全体で見直すタイミングに差し掛かっていると言って良いでしょう。

それらの解決策の一つとして、私は「著作権NFT」が有効ではないかと考えています。例えば、制作に携わったアニメーターにもその一部を受け渡すことで、アニメーターの皆さんにも、作品のヒットに応じた収益を還元できますし、業界の働き方改革や、今後のアニメ業界のさらなる発展にも一役買うことができる。投資の観点だけではなく、さまざまなメリットを提供できるのではないかと思っています。

――それは日本に限った特有の傾向なのでしょうか?

沼崎 いえ、海外におけるNFTの事例に目を向けても、同様の傾向が見られます。

最初は画像などのコレクションを販売するところから始まりましたが、最近はNFTを使いながら、ゲームやアニメのような別のクリエイティブなものを作ろうとしている傾向が見られます。

――今後の「著作権NFT」は、どのような成長を遂げていくとお考えですか?

沼崎 NFTの発展によりさまざまなビジネスに利用されていく流れは、“NFTネイティブ”な世界では、主流な道筋を辿っているように感じます。

NFTの取引売買が活発になって明らかになったのは、所有権などの諸権利は正しく証明することができて、転売による収益を得られる可能性もあるということです。

しかし、これまでのように画像や動画を売買しているだけでは、NFTが大規模なビジネスとして成立することはないだろうと課題も出てきました。

最近は、市場を活性化していくためには、「ユーティリティや権利そのものの販売も必要だろう」という認識に落ち着きつつあるように感じます。

ここで資産流動化の分野に精通している成本治男弁護士(TMI総合法律事務所 パートナー弁護士)が、両社の取り組みに関して、今後の展望や課題に関する見解を述べた。

――まずは、成本様がNFT事業に取り組まれるようになった経緯を聞かせてください。

成本 私は弁護士として、大手国内証券会社で数々の証券化の事業に携わった後、「セキュリティトークン」や「デジタル証券」と言われるような案件を担当させていただいております。

これまでは、主に不動産の少額投資を目的としたセキュリティトークンを取り扱う場面が多かったのですが、昨年登場した映画の「著作権」を皮切りに、さまざまな権利がセキュリティトークンとして扱われるようになっています。

ただ、セキュリティートークンはどうしてもコストを要し、手間もかかってしまう施策なので、多額の費用があってもすぐに「やりましょう!」とはいきません。

最近では、1億円未満の会社が社債をセキュリティトークンで発行する事例も出てきていますし、小規模なビジネスにおける実験的な施策も増えつつあるように感じます。

――そのような状況を目撃しながらも、著作権のビジネスに取り組むようになったのはなぜですか?

成本 NFTを使ったビジネスに希望と課題を感じていた2〜3年ほど前に、「NFTで著作権を管理できないだろうか?」と思うようになりまして。沼崎さんと出会い、現在の取り組みをさせていただく流れになりました。

ひとえに「著作権」と申しましても、アニメ化する権利、あるいは商品の販売する権など、さまざまなものがございます。その中で、元来のキャラクターを使ってアニメ化する権利を小口化し、トークンとして譲渡するビジネスに取り組むことになりました。著作権者と一部の権利をもつユーザーさんには、収益に応じてこのライセンス契約に基づくロイヤリティが入ってくる流れで、ビジネスは成り立っています。

――著作権と商標権とのNFTビジネスにおける違いは何かありますか?

成本 日本酒の商標権に関しても、ビジネスの流れは同様です。羽間さんのプレゼンにあったように、日本酒のライセンス契約を締結し、その大元となる商標権を小口化し、ユーザーに販売する。そして権利を持つユーザーは、ライセンス契約に基づくロイヤリティーを手にすることができると言う仕組みです。

――NFTを使ったライセンスビジネスを展開する際の課題はありますか?

成本 もし今後、何かしらの事情で、ライセンス契約そのものを見直したり、解除する流れになったりした際には、全員で法律関係の意思決定をしなければいけない場面が出てくるかもしれません。それを踏まえると、さまざまな権利をNFTで小口化し、多くの投資家を募る手法は、場面が限定的と言えるでしょう。

まだまだ汎用性の高いスキームとは言えない部分もあると思いますが、それでも、個人からの投資でも、多少のリターンを添えつつファンコミュニティを作れるような商品が展開できるようになりつつあります。

その辺りにおいてはNFTの新たな活用の可能性を提示できているのではないかと思います。僕自身は、著作権や商標権の新しい形ができたと思うので、ぜひご興味あれば、皆さんにお声がけいただければと思います。

ライター:白鳥純一

都内在住のフリーライターでもあり、行政書士もやっている人。辛めのお酒が好きなので、おすすめがあったら教えてください。

X:@JunSchwan

![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)