日本酒は世界のワインに挑めるか?ProWine Tokyoに見る日本酒の可能性

2024年、日本で唯一のワインおよびアルコール飲料に特化した専門展示会として始まった「ProWine Tokyo」。今回は、「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産へ登録されたことが追い風となり、日本酒・焼酎・泡盛といった和酒も新たに参加を果たした。世界酒であるワインの中でどのような立ち回りをしたのか。本記事では旭酒造・桜井社長のセミナー内容を中心に、その様子をお伝えする。

INDEX

2度目の東京開催となった「ProWine Tokyo」

「ProWine Tokyo」は2024年、ドイツ・デュッセルドルフで開催される世界最大のワイン・アルコール飲料専門見本市「ProWein」と連携し、東京で始めて開催された。世界各国からの出展者と、業界のプロをつなげることで、国内の業界活性化と国内飲料の海外普及を目指している。

第2回となる今回は、東京ビッグサイトにて2025年4月15日(火)〜17日(木)の期間で開催。世界各国からワイン、ビール、ウイスキー、ジン、ラム、ウォッカ、テキーラなど多種多様な酒類が集まり、国内外の取引業者間での商談が実施された。

日本酒造組合中央会は2023年に実施された「ProWine Shanghai 2023」に初出展しており、その際は「多彩なフレーバーを持つ日本の蒸留酒:本格焼酎と泡盛」と題したセミナーを開催し大きな注目を集めた。

2度目の東京開催となった今回は「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録をきっかけに出展ブースを強化。国内外の酒類のプロたちに、その魅力を強く発信した。

世界の酒類のセミナーの中で、獺祭桜井社長による講演も

期間中は世界の業界トレンドを反映したフォーラム、セミナーが開催され、様々な新情報や課題解決へと導く話題が提供された。

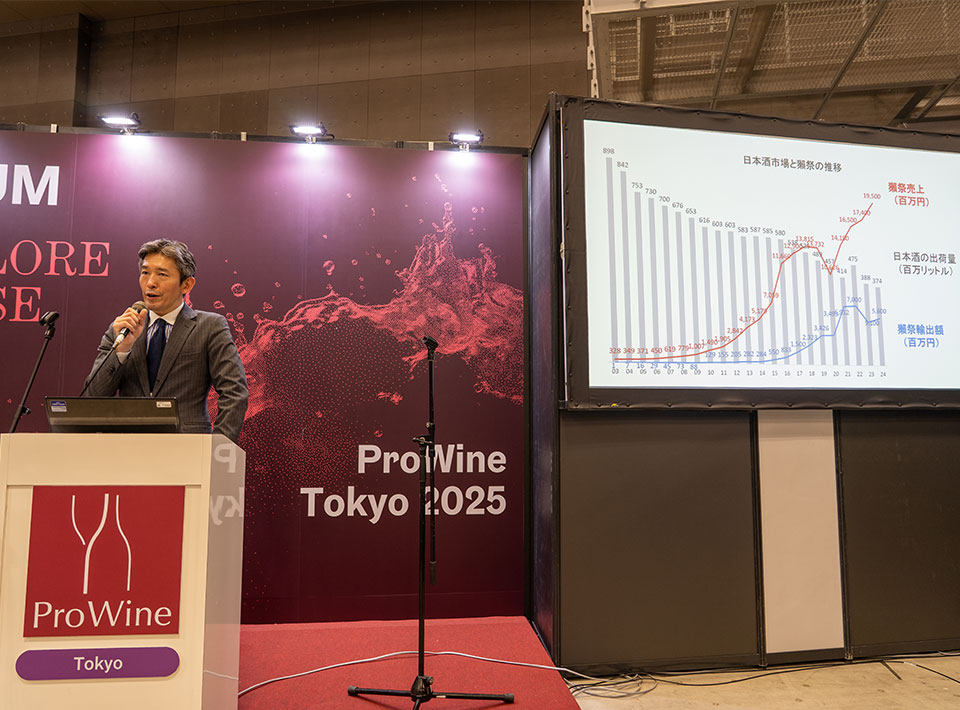

ワインを中心としたセミナーが多い中、旭酒造株式会社 代表取締役社長 桜井一宏氏による講演「獺祭の魅力を探る」が行われた。

▲公演する桜井社長

「我々の酒蔵は山口県岩国市の中でも、約20名くらいしか人が住んでいない小さな集落にあります。360度を山々に囲まれた環境という山奥の小さな酒蔵です。町の人口がどんどん減っている中、ありがたいことに私達が造る日本酒は伸長しています」と桜井社長は講演を始める。

日本酒輸出金額について、昨年は全体で435億円の輸出があり、その中の56億円が獺祭の売上が占めるという。旭酒造の売上の中でも、約3割強が海外での販売で構成されており、これは日本酒全体の海外販売金額の約13%とトップとなる。

さらに、右肩下がりが続く日本酒市場において、旭酒造の実績は正反対の成長を続ける。その理由について、桜井社長は「山田錦」と「純米大吟醸」にあると述べる。

「使用する酒米は粒が大きく、磨きやすい山田錦に限定し、50%以下に精米した純米大吟醸という種類のみを造っています。商品としても1つに集中することでレベルを上げやすい。他の酒蔵から比較すると変わった点ですが、これこそが現在の売上につながっているとも考えます」

国内市場を飛び越え、海外の日本酒市場をけん引する獺祭。しかし、現状については「アメリカのアルコール市場において、日本酒のシェアは0.2%に過ぎません。実際は日本酒のことを知らない人がほとんどです」と話す。

こうした状況を改善すべく旭酒造は2023年、アメリカニューヨークに酒蔵を建設。現地で日本と同じ酒造りを行い、「DASSAI BLUE」という新ブランドを通して新しい日本酒市場を生み出そうとしている。

「単に海外へ売るなら日本で造った日本酒を輸出するほうが安い。しかし、我々で自分自身のライバルを作り、そこと競争することでマーケットを掘り起こすことを目指していったんです。DASSAI BLUEという名称は『青は藍より出でて藍より青し』という、『弟子が師よりも優れている』という例えに由来しています」

NYでの酒造りは山口県の酒蔵から異動した日本人3名とアメリカ人7名で行う。酒米についても日本から持って行くものに加え、アーカンソー州の田んぼで栽培した山田錦も使用するという。

「我々として、ワインやシャンパンといった西洋のお酒が一番のライバルになっています。ワインでは土地の話が大切になりますが、日本酒は人間の関わりなど技術が重要になる。しかし、理解してもらうのは簡単ではありません。こういったことを伝えるために、獺祭に関わる色々な方に酒蔵を見てもらっています」と語気を強めた。

2025年2月には新宿伊勢丹にて初の日本酒ポップアップを実施。通常であれば海外のハイブランド、シャンパンなどが展開する場所で食品として最大の売上を記録した。2025年の秋には月で造る日本酒「獺祭MOON – 宇宙醸造」も予定されているという。

地元の負け組から世界の「獺祭」へ

他の追随を許さない獺祭の快進撃だが、最初から順風満帆だったわけではない。

「獺祭が現在の姿になる前は、完全に山口県岩国市の酒蔵の中でも負け組でした。当時市内に5つの酒蔵がありましたが、我々は上から4番目の順位。マーケットは小さく、その中でも負け組だったんです」と桜井社長は振り返る。

そうした状況に追い打ちをかけるように、酒販免許の規制緩和によってスーパーマーケットやドラックストアでも日本酒を扱えるようになった。どうにかして生き延びる方法を模索した桜井社長の父(現会長)は、山口県を飛び越え広島、福岡、大阪、東京、さらには東北、北海道と販路拡大を模索していったという。

「その中でも東京が最も感触が良かった。また、都心部は良いお酒をちょっと飲むという市場が出来上がっていたんです。こういったことに気が付き、高品質市場への参入を進めていったんです」と当時を振り返る桜井社長。

現在の山田錦のみを使った純米大吟醸というスタイルを確立するまでには、様々な試行錯誤があったと話す。生酒、純米酒、本醸造などを試す中、「米を磨く」という技術に着目したという。

▲「獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分(写真左)」「獺祭 磨き その先へ(写真右)」

「当時はまだ純米大吟醸というお酒自体珍しかったのですが、杜氏や蔵人に頼んで挑戦しました。しかし、蔵の経営も厳しい中、単価も高い山田錦を使ったお酒作りは失敗すら許されない状況です。そのため、杜氏さんはストレスを感じて他の蔵へ移ってしまいました」

結果的に、蔵元杜氏になったことで獺祭の取り組みは加速。本来地元で支持されるべき酒蔵だが、当時の旭酒造にはその地盤すら無かった。厳しい状況であるからこそ、販路拡大を目指して酒質向上とともに東京市場へ進出していく。

「東京市場での立ち位置を確立すると、その他地域への波及、そして地元へ逆輸入のような形で展開していきました。そうして地元の山口県内、東京などの都心部に強いという我々の特徴が出来上がったのです」

東京進出を果たした獺祭が次に選んだターゲットは海外。地道な営業活動を繰り返した結果、世界中の大都市に強い酒蔵という地位も確立し、現在の姿ができあがったのだ。

「伝統的酒造り」を追い風にブース展開

本展示会では国内の酒蔵が数社初出展。「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録をきっかけに今回の参加が実現した。

日本酒造組合中央会 海外事業部長の村上浩一氏は「予算組みの関係から、通常4月5月のイベントへの出展は難しくなっていました。しかし、今回はユネスコへの登録を機に補正予算が加わったので、『ProWine Tokyo』への初出展に至りました」と述べる。

今回のブースは日本酒造組合、栃木県酒造組合、愛媛県酒造組合という3組合共同での出展となっていた。

▲洞窟で熟成させた日本酒を取り扱う栃木県 島崎酒造の島崎健一氏

熟成酒市場について、代表取締役の島崎健一氏は「熟成酒の認知度がもっと上がっていければと思います。(ワインと比較して安い)価格についても、こちらの思いだけで上げてもマーケットがついて来ないと難しい。高価格帯が売れていくようになればと期待しています」とコメントした。

関連記事はこちら

- 栃木県[島崎酒造]の

「どうくつ酒蔵」に潜入!

洞窟熟成への取り組みと想いを聞く! -

♯熟成酒♯NFT

多くの来場者で盛り上がる愛媛酒造組合のブース。県内各蔵の日本酒試飲を提供していた。

酒造会社として単体でブース出展を行っていた、京都伏見の玉乃光酒造。現在は文化財保護分野の支援事業として「玉乃光酒造 東蔵再生プロジェクト」を実施しており、「伝統的酒造り」を次世代につなぐ取り組みを推進している。

「ワインが主流の展示会において、日本酒の立ち位置はまだ厳しい状況かもしれません。しっかりアピールできれば」と営業担当の川口公人氏は意気込みをみせた。

関連記事はこちら

- [京都/玉乃光酒造]

「文化財保護」認定事業「東蔵再生プロジェクト」を開始 -

♯京都

変化する酒の世界と、日本酒のこれから

会場にはAIによるワイン選定サービス「AIソムリエ」の展開など、酒類も関する新技術の紹介も行われていた。また、昨今注目されつつあるノンアルコール市場を受け、世界各国のノンアルコールワインも積極的にPRされていた。

2025年3月に開催されたドイツ・デュッセルドルフでの「ProWein」では、オーガニック、環境配慮やリサイクル、そしてノンアルコールがキーワードになった。さらに、スピリッツの世界でも低アルコール化が進んでることがトピックスとして取り扱われた。

日本酒においても低アルコール原酒の台頭など、世界のトレンドに応じた進化を遂げつつある。一方で、日本酒造りは米を贅沢に削り、大量の水を使用するという特徴を持つ。世界的に環境意識が高まる状況において、こうした点に対する理解は必要となるだろう。精米後に発生する糠の使用先、酒粕による焼酎造りや飼料としての使用、発電など、日本酒造りによって生まれる副産物の周知も求められるかもしれない。

まだまだ世界の中で、日本酒が占める割合は低いが、ゆっくりと、確実にその存在感を増し続けていると実感した。日本酒が世界へ羽ばたく過程を今後も見守っていきたい。

ライター:新井勇貴

滋賀県出身・京都市在住/酒匠・SAKE DIPLOMA・SAKE・ワイン検定講師・ワインエキスパート

お酒好きが高じて大学卒業後は京都市内の酒屋へ就職。その後、食品メーカー営業を経てフリーライターに転身しました。専門ジャンルは伝統料理と酒。記事を通して日本酒の魅力を広められるように精進してまいります。

![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)