酒で伝える島の魅力――

[加藤酒造店/新潟]に聞く「質実な佐渡の地酒」の哲学

2024年に「佐渡島の金山」が世界遺産となり、注目を浴びる佐渡。ここに、製造量の半分以上が島内で消費されるほど島の暮らしに根付いた“地酒”を造り続けている酒蔵がある。「質実な佐渡の地酒」を目指す、[加藤酒造店]5代目蔵元の加藤一郎さんにこれまでの取り組みと想いをインタビューした。

「金鶴(きんつる)」「風和(かぜやわらか)」「拓(ひらく)」などの銘柄で知られる[加藤酒造店]。

佐渡の海を間近にし、試飲を楽しめる直営店と、緑豊かな島の中央部にある製造所を持つ。元々は直営店のある海沿いの街で創業した[加藤酒造店]がなぜ別の地に製造所を持つに至ったのか?大切にしている理念とは?生まれ育った佐渡への想いは?

佐渡で愛され続ける[加藤酒造店]の「これまで」と「これから」を聞いた。

この方に話を聞きました

- 有限会社 加藤酒造店 代表 加藤一郎さん

-

プロフィール佐渡島出身。大学卒業後、企業勤めを経て佐渡に戻り、2023年に5代目蔵元に就任。現在は経営とともに、酒造りの現場にも全面的に関わる。

「蔵ごと移転」良質な水を求めた末の決断

[加藤酒造店]の創業は1915年にさかのぼる。島の西側の湾に面した沢根(さわね)という街が加藤家の創業の地だ。

「沢根には世界遺産の構成資産の一部にもなっている銀山があり、銀の積み出し港として栄えていました。元々は廻船問屋を営んでいた加藤家が、海が荒れる冬場にできるなりわいとして日本酒を造り始めたのが1915年のことでした」と、加藤さんは語る。

その後、2代・3代と酒造業が受け継がれる中で、[加藤酒造店]に大きな転機が訪れたのが、加藤さんの父である4代目の頃だった。1964年に発生した新潟地震の影響で、酒造りに使っていた地下水の水質が変わってしまったことに頭を悩ませていたそうだ。

「思うような味にならないと悩んだ父は、良い水を求めて島中を探し回り、金井(かない)という場所にたどり着きました。後継者不足で廃業した酒蔵があり、そこの井戸水を父が飲んだとき『この水で造れば絶対にうまくなる』と確信したそうです。それをきっかけに1993年に蔵ごと金井へ移転したことで、雑味の少ない淡麗な味わいの酒が造れるようになりました」

蔵ごと移転するほどの徹底的な品質へのこだわりが実を結び、島内での支持が上がり製造量は2倍以上に増えた。さらに、2016年には佐渡の酒蔵で唯一、原料米を全て佐渡産に切り替えた。

「地酒蔵としてのスタンスを大事にするために、できるだけ地元の米を使いたいという想いがありました。自社に精米所を作ったことがきっかけで、全量佐渡産米を自家精米して使えるようになりました」

全量佐渡産米へ切り替えるきっかけとなった精米機

こうして、今に続くこだわりの水と米を使った酒造りの体制が整った。

5代目の決意と、佐渡で生きる地酒の哲学

佐渡で生まれ育った加藤さんが蔵を継ぐことを決意したのは20歳の頃。

それまではあくまで選択肢のひとつだったが、大学入学のために島を出たことで、自身の中に変化がうまれた。

「外の人から『佐渡ってどんなところ?』と聞かれることで、佐渡を客観視する機会が増えました。その中で佐渡の特異性に気づいたり、『酒造り』という誰もができるわけではない仕事を家業としている面白さに魅力を感じたりして、継ぐことを決めました」

神戸での企業勤めを経て32歳のときに佐渡に戻った加藤さんは、2023年の元日に5代目を引き継いだ。現在、造り手のひとりとして製造の仕事にも全面的に関わる中で目指しているのは、先代も大切にしてきた「質実な佐渡の地酒」だという。

「『派手さはないけれど、中身はしっかり充実していて質の高さを評価してもらえるような蔵になりたい』という気持ちでやっています。宣伝にかかるコストは控えめにし、その分、酒の味に直結する設備にしっかり投資をしています」

その言葉通り、改築し3部屋に増やした麹室や、冷却しながら醪を搾れるシステム、火入れ後の急冷装置、瓶詰め時の異物混入を防ぐためのクリーンブースなど、品質向上に寄与する設備が並ぶ。

そうした設備投資に力を入れつつ、手が届きやすい価格設定も意識している。

「うちで造るお酒の半分は普通酒なので、佐渡の人の暮らしに根差した部分を大事にしたいと思っています。お酒には、気分を高めてその場をにぎやかな楽しい場にする効果と同時に、緊張を緩めて気持ちをおちつける効果もあります。『彩り』と『安らぎ』、そのどちらも皆さんの暮らしに提供できる蔵でありたいです」

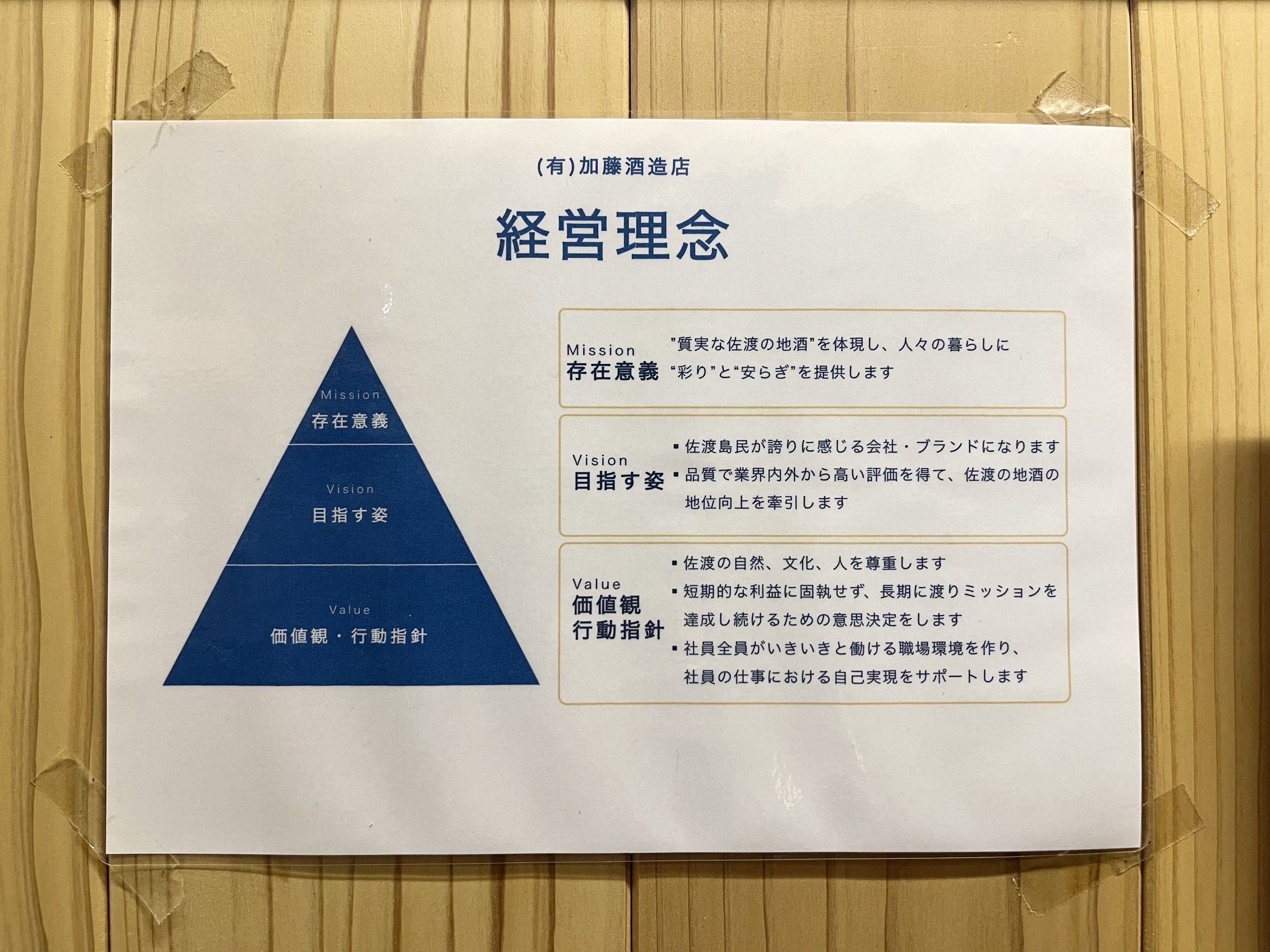

経営理念には「人々の暮らしに“彩り”と“安らぎ”を提供」する、という存在意義を掲げる。

また、宣伝にかけるコストは抑えているとは言うものの、島外への流通も着実に増えている。その理由は「島外の特約店の存在」だという。

「40店ほどある特約店は、うちの酒造りの姿勢に共感してくれたところばかりです。それぞれの特約店が力を入れて売ってくれているので、販路は狭くてもそれをカバーする売り上げの太さになっています。

佐渡の直売店を訪れる観光客の方には、その方のご自宅近くの特約店を紹介しています。特約店とのご縁が新たに繋がれば、という想いからです。自社だけではなく特約店も一緒に繁栄していけるよう、『自他共栄』の精神で取り組んでいます」

地元の景色を映すおすすめ銘柄3選

米も水も、オール佐渡産にこだわった[加藤酒造店]のおすすめ銘柄を3つ紹介してもらった。

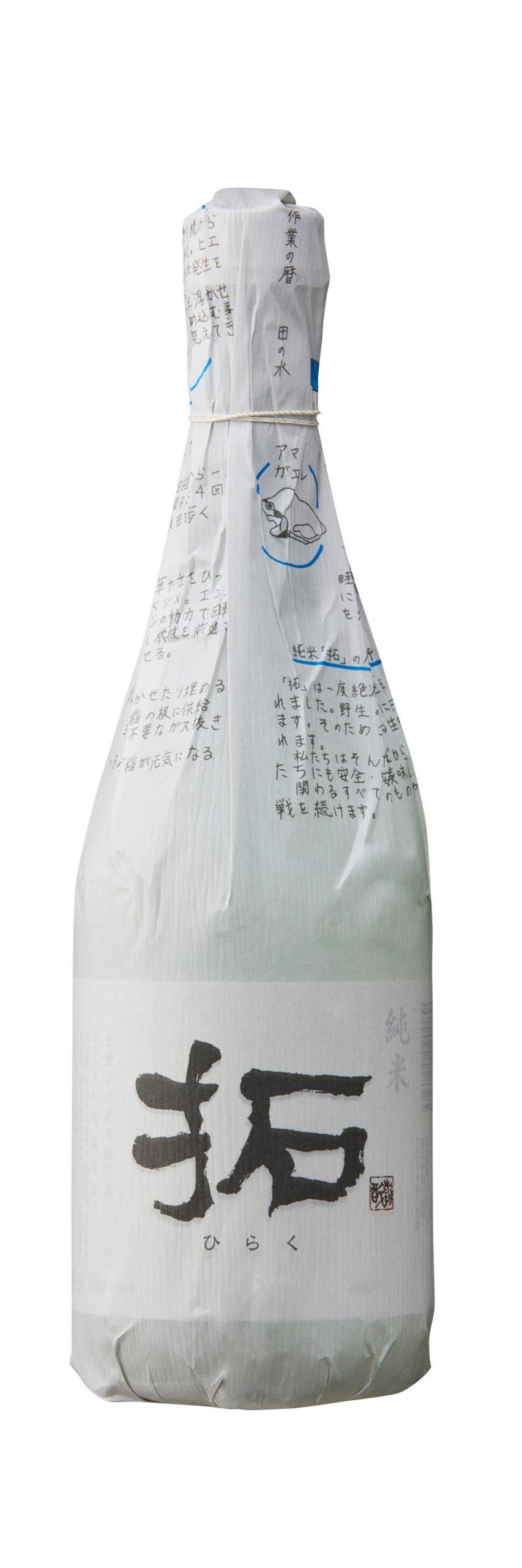

①純米 拓(ひらく)

契約農家が栽培する無農薬・無化学肥料米を使った、新潟らしい淡麗で軽やかな味わいの純米酒。白身魚のお造りなど、淡泊な味わいの料理とよくあう。

「農薬を使わず、生きものに優しい里山を作りたいという想いから出来上がったお酒です。包み紙は田んぼの植物や昆虫のレポートになっているので、喜んでくれる方も多いです」

②本醸造 金鶴(きんつる)

[加藤酒造店]定番中の定番。飲み飽きせず、どんな温度帯でも楽しめる。

「佐渡では日々の晩酌酒からお祭りのお持たせまで、様々なシーンで飲まれています。『佐渡の日常酒』を知りたい方におすすめです」

③純米吟醸 生酒 風和(かぜやわらか)

うっすらガス感のある、夏の限定酒。しっかり冷やして飲むのがおすすめ。

「酸が感じられやすいので、味の強い料理や油の多い料理にあいます。天ぷらとの組みあわせもいいですね」

島の“入り口”と“誇り”になる酒へ

酒蔵の今後については、「ファンというとおこがましいのですが、ごひいきにしてくださっている方々をこれからも大切にしていきたいです」と加藤さん。

「例えば田んぼを使った田植えイベントや生きもの調査など、応援してくださる方々と集まれる機会を作り、繋がりを深めたいです。そこから少しずつ、うちの酒造りに共感してくれる人の輪が広がったら嬉しい。そうした人との繋がりで、最終的には佐渡の交流人口を増やしていければと思います」

田んぼが広がる佐渡の風景

加藤さんと話していると、佐渡への大きな愛情が言葉の端々から伝わってくる。思わず「本当に佐渡のことが好きなんですね」と伝えた筆者に対して、「佐渡が好きか?とよく聞かれるのですが、正直わからないのです」と、加藤さんは話す。

「自分にとって佐渡はまるで親のような感じで、好む好まないに関係なく関わっていかないといけない場所。絶対に逃れられない縁ですが、大事にしたい存在でもあります。

[加藤酒造店]の酒が、佐渡の外の人には島に興味を持ってもらう“入り口”に、中の人にはつい自慢したくなる島の“誇り”になるのが理想です。佐渡の中高校生が卒業後、進学や就職で島外に出たときに地元自慢のひとつとして語ってもらえたら嬉しいですね。

そのためにも、これからもうまい酒を造り続け、持続可能な経営をしていきたいと思います」

佐渡の自然と人との縁を大切に、地域に根ざした酒造りを続ける[加藤酒造店]。島の魅力を丁寧に酒にこめ、今日も佐渡の内外でその味わいを待つ人へと届けている。

ライター:卜部奏音

新潟県在住/酒匠・唎酒師・焼酎唎酒師

政府系機関で日本酒を含む食品の輸出支援に携わり、現在はフリーライターとして活動しています。甘味・酸味がはっきりしたタイプや副原料を使ったクラフトサケが好きです。https://www.foriio.com/k-urabe

![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)