豪雪地帯の酒蔵[苗場酒造/新潟県]“一段仕込み”を極めた若き杜氏の挑戦

20代で造りを任され、一段仕込みという革新的な手法に挑んだ[苗場酒造]の武田翔太さん。唯一無二の繊細でフレッシュな味わいを持つ人気銘柄「醸す森」(現「ゆきのまゆ」)を生み出した、若き杜氏の挑戦の軌跡を取材した。

雪国ならではの清らかな水と澄んだ空気が酒造りを支える、新潟県津南町の[苗場酒造]。

2024年、人気銘柄「醸す森」のリブランディングと新たな蔵の完成という大きな転機を迎えた。

2人の師の教えを胸に、若くして杜氏に就任した武田翔太さんに、初めて一段仕込みに挑戦した「醸す森」の誕生秘話やリブランディングの背景、新蔵に込めたこだわりを聞いた。

この方に話を聞きました

- 苗場酒造株式会社 取締役 製造部長 武田翔太さん

-

プロフィール新潟県津南町出身。高校卒業後、苗場酒造の前身の瀧澤酒造に入社。「醸す森」(現「ゆきのまゆ」)ブランドの立ち上げを担当し、2024年冬からは杜氏として他の銘柄も含めた造り全体を統括する。甘いものが苦手でお酒は辛口派。

2人の師から得た学び

冬場は3mを超える積雪があり、豪雪地帯として知られる新潟県津南町。この地で、[苗場酒造]の前身となる瀧澤酒造は1907年の創業以来、地元に愛されるお酒を造り続けてきた。

経営者の高齢化で廃業を考えていた同社を現社長の新保光栄氏が承継し、日本百名山に名を連ねる地元の名峰「苗場山」にちなんだ[苗場酒造]へと名を変えたのは2014年のことだ。

瀧澤酒造の面影を残す看板

その[苗場酒造]で杜氏を務めるのが、今年30歳を迎える武田翔太さんだ。津南町で生まれ育ち、日本酒が身近な環境にあった武田さんが酒造りの世界へと進んだのはある意味で自然な流れだった。若くして酒造りの責任者を任された武田さんには2人の師がいる。一人は「にいがたの名工」にも選ばれた新保英博氏、もう一人は現在も一緒に酒造りを行う内山勝也氏だ。

「新保さんからは『酒造りの一から九は掃除。どんな技術よりも掃除が一番大事だ』とよく言われました」と武田さん。微生物の働きに頼る酒造りの世界において、彼らが心地良く働ける清潔な環境作りの重要性を教え込まれた。

一方、内山氏からは酒造りの基本や、リーダーとしての立ち振る舞いを学んだという。「蔵人はほぼ地元の方です。最年長は73歳・最年少は23歳と半世紀も差がありますが、『和醸良酒』という言葉通り全員で仲良く造りを行っています」

年齢差のあるメンバーを一つに束ね、力を合わせて酒造りを行うためのチームワークにもまた、師からの学びが活きている。

人気銘柄「醸す森」の誕生秘話

武田さんが入社して3,4年が経った頃、農家でもある内山氏が不在となる夏場に、造りを任されるようになった。その頃、十日町市のホテル「醸す森」から「ホテルで出す乾杯酒を造ってほしい」という依頼が舞い込んだ。

「『一段仕込みで甘酸っぱい味わいのお酒が欲しい』と言われましたが、三段仕込みが当たり前だった当時、誰も造り方を知りませんでした。どうしたらいいのか、途方に暮れました」

ここから武田さんの試行錯誤が始まった。

日本酒造りでは、3回に分けて蒸米や麹、水をタンクに投入しアルコール発酵を進める「三段仕込み」が通常の方法だ。これを一度に行うのが「一段仕込み」であり、米に含まれる糖分がアルコールに分解されきる前に搾るため、フレッシュで米の甘味が残った味わいになる。その一方で、酒粕の割合が多く原料コストがかかったり、酵母の密度が一気に薄まるため品質が不安定になりやすかったりといったリスクもある。

誰も造ったことがない一段仕込みを始めるにあたって、武田さんを奮い立たせたのが江戸時代の文献だった。「清酒学校の同級生に昔の文献を調べる専門家がいました。彼女から『江戸時代までは一段仕込みで造っていた』と聞き、『昔に行われていたのであれば今の時代でもできるはず』と勇気づけられました」

理想の味へと近づけるため細かい調整を重ね、遂に完成したお酒は宿の名前を取って「醸す森」と名付けられた。他にはないフルーティーな香りとフレッシュな甘味や酸味、濃厚な旨味を持ち、一躍人気銘柄へと成長。[苗場酒造]の名前を全国区へと押し上げた。

豪雪地帯ならではの「ゆきのまゆ」へ

全国に多くのファンを持つ「醸す森」は、2024年10月1日(日本酒の日)に「ゆきのまゆ」へと新しく名前を変えた。

「新しい名前は、地元で見られる『雪繭』という現象に由来しています。川の中の石に雪が降り積もり、繭のように丸く見えるんです。ここは豪雪地帯なのでそれにちなんだ名前を、ということで変更しました。丸みがあって柔らかい味わいのお酒なので、そのイメージにも合っていると思います」

雪繭(写真提供:苗場酒造)

津南町ならではの雪の多さは、酒造りにも良い影響を及ぼしているという。

「これだけ大量の雪が降るので、良質な軟水が豊富に得られます。水道水でも、ミネラルウォーターのようなのです。また、雪によって空気中の塵が落ちるので澄んだ空気の中で酒造りが出来ています」

取材に訪れた3月の終わりでもまだ大量の雪が残っていた

これほど多くの雪が降る地域で農業、そしてお酒の醸造が行われているのは世界的に見ても珍しい。今回のリブランディングはその強みを更に活かすための戦略なのだ。

お酒好きの杜氏が選ぶ、おすすめ銘柄3選

自身も大の酒好きだという武田さんに、タイプの異なるおすすめの銘柄を3つ紹介してもらった。

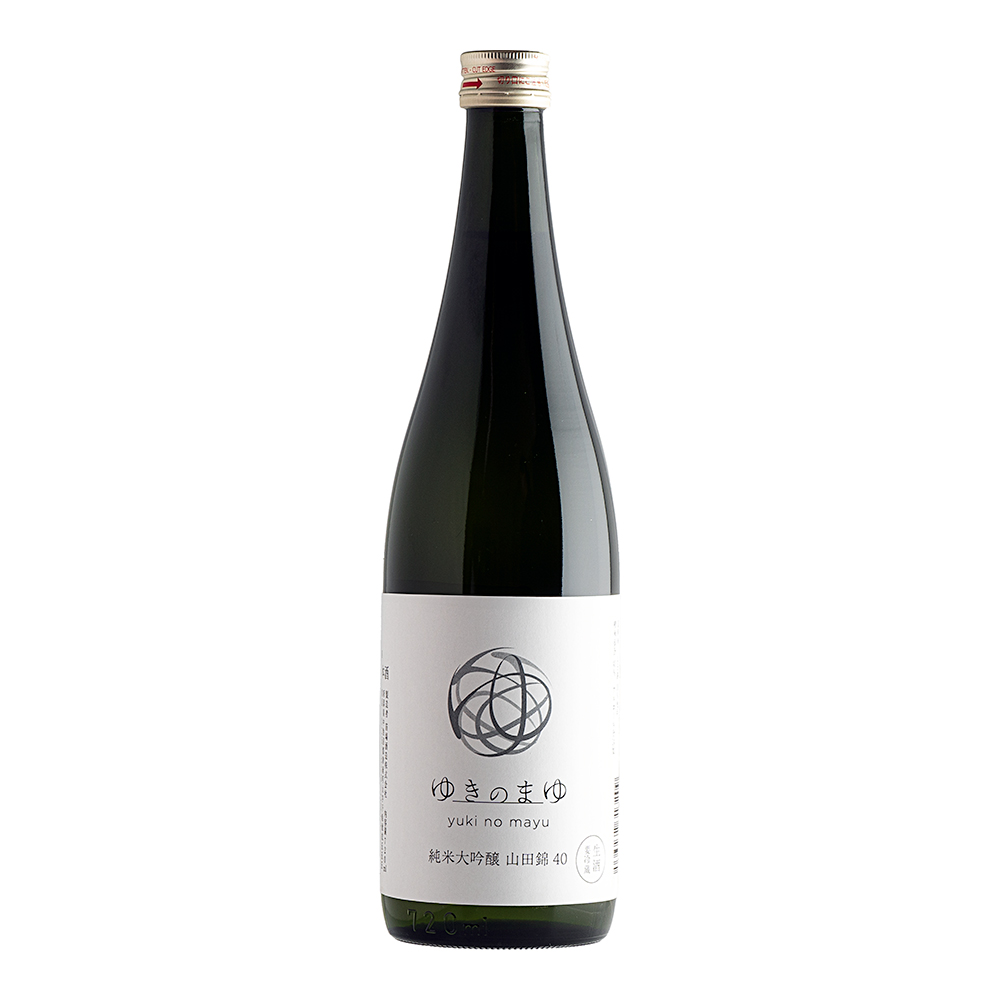

ゆきのまゆ 純米大吟醸―山田錦40― 生酒

白桃やライチを思わせるフルーティーな香り。口の中で蜂蜜のような濃密な甘味が弾け、青りんごのようなジューシーな酸味が続く。

「『ゆきのまゆ』ならではのフルーティーな香りを活かすため、手間はかかりますが圧搾機ではなく袋に入れて搾る方法を採用しています。甘味が強いので、乾杯酒やデザートワインにおすすめです」

(写真提供:苗場酒造)

苗場山 純米

米の旨味がたっぷり詰まった濃醇な味わいをアルコールのキレがきりっと引き締める。

「冷でも燗でも美味しい、地元で愛されているお酒です。私はカレーと一緒に飲むことが多いですね。日本酒の熟成感とカレーのスパイスが合うんです」

(写真提供:苗場酒造)

ゆきのまゆ 本格焼酎

華やかな花を思わせる吟醸香が香り立ち、角が取れた丸い味わいは口にすっと馴染む。

「一段仕込みの『ゆきのまゆ』は通常の倍以上の酒粕が出るので、それを利用して造った焼酎です。吟醸香がふわっと香るお湯割りがおすすめです。色々試した中では、チキン南蛮とサムギョプサルがよく合いました。辛い料理とも相性がいいと思います」

(写真提供:苗場酒造)

こだわりの新蔵と共に歩む、酒造りの未来

「ゆきのまゆ」へとリブランディングが行われた2024年は、新しい蔵が竣工した年でもある。蔵全体の温度管理ができることにより四季を通じて安定した醸造が可能になり、需要が多い「ゆきのまゆ」を増産できる体制が整った。

「新しい蔵を作るにあたって、作業する際に無駄な移動がないよう動線を工夫しました。新設の麹室は、除湿や抗菌の機能が高い杉を使っています。更に除湿機能を高めるため、昔ながらの天窓に加えて最新式の床暖房を取り入れているのがこだわりです」

実際に新蔵を見せてもらったところ、醸造設備がコンパクトにまとまっていて、よりチームでの作業がしやすそうな印象だ。また、新蔵と並行して使われている旧蔵も細部まで手入れが行き届き、酒造りに用いる道具が使いやすく整理整頓されている。繊細さが要求される一段仕込みを行うために不可欠な環境だと感じた。

一段仕込みの先駆者として、多くの人に愛される「醸す森」、そして「ゆきのまゆ」を造り続けてきた武田さん。今後挑戦してみたいことについては、「実現はまだ先になるとは思うのですが」と前置きしてこう話す。

「お酒が好きなので、日本酒と焼酎以外のアルコール飲料も造ってみたいです。『ゆきのまゆ』から出る質の良い酒粕が大量にあるので、せっかくならそれを活用してビールやジンを造れたら面白いなと思っています」

豪雪地帯の恵みと師の教え、そして大好きなお酒への愛情を糧に、武田さんの挑戦はさらなる未来の酒造りへと続いていく。

ライター:卜部奏音

新潟県在住/酒匠・唎酒師・焼酎唎酒師

政府系機関で日本酒を含む食品の輸出支援に携わり、現在はフリーライターとして活動しています。甘味・酸味がはっきりしたタイプや副原料を使ったクラフトサケが好きです。https://www.foriio.com/k-urabe

苗場酒造株式会社

- 創業

- 1907年

- 代表銘柄

- ゆきのまゆ(2024年に醸す森からリブランド)

- 住所

- 新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊555番地Googlemapで開く

- TEL

- 025-765-2011

- 営業時間

- 9:00~17:00

- 定休日

- 水、日

![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)