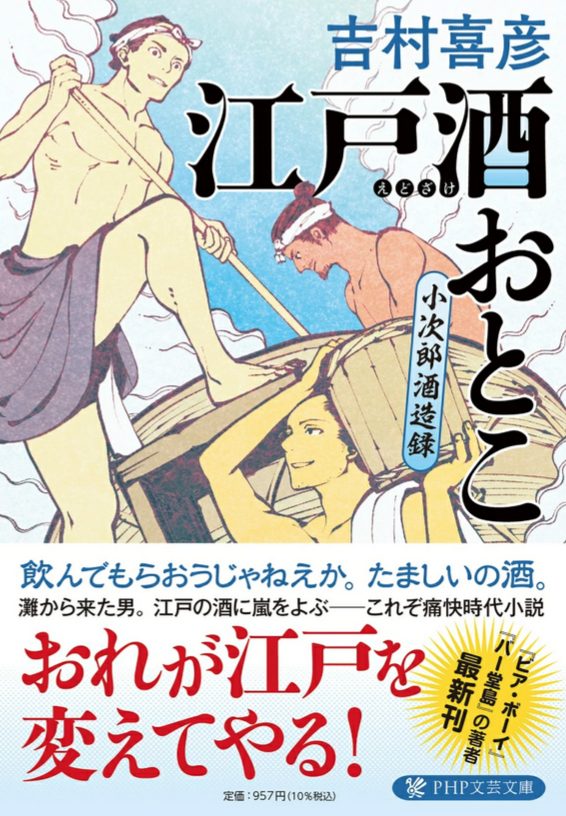

江戸の酒造りと人情味を描いたハートフルストーリー「江戸酒おとこ 小次郎酒造録」レビュー

大手飲料メーカーで酒類担当だった経歴を持つ作家・吉村喜彦氏の新作「江戸酒おとこ 小次郎酒造録」をレビュー。主人公の小次郎を起点に動いていくストーリーや人間関係が面白く、時には奥深く書かれている。また、物語が進むにつれて小次郎と仲間たちが力を合わせた酒造りで、江戸っ子を虜にさせていく模様も描かれた痛快時代小説。

書籍概要

作品舞台は江戸時代。当時、江戸酒は上方(特に伊丹や灘)から来た酒に比べて質が低いとされ、江戸っ子でさえもそのことを卑下していた。

物語の主人公「小次郎」は、灘の酒蔵「和泉屋」から江戸の山屋へ修行に来たものの、火落ちが山屋で発生してしまい江戸っ子からの信頼が失われ、杜氏や蔵人たちも離反してしまう。再建を任された小次郎は新たな有志を集め、新生隅田川としての再起を目指していく。

仲間と共に酒造りで信頼回復を目指す

描かれているのは、小次郎が修業に出された江戸の酒蔵「山屋」での物語。不注意でお酒を腐造させてしまった山屋は蔵の杜氏や蔵人が離反し、周囲からの信頼も失ってしまう。

再建を任された小次郎は新しい仲間や支援者の人情に感謝し、斬新な酒造りで大きな勝負に挑んでいく。作中には江戸時代の酒造りに関しても細かく描かれており、醸造方法や道具、造り方などを分かりやすく学ぶこともできる。

注目ポイント

今作を拝読するにあたって、注目して欲しいポイントは主に2つです。

①主人公「小次郎」の人間性

ひとつが小次郎が持つ酒造りに対する真摯で妥協を許さない心。どんな困難にも負けず、真っ直ぐな気持ちで取り組む小次郎の姿は読者に強い印象を与える。

また、登場する仲間たちが小次郎の純粋な熱意と覚悟に心を打たれ、彼の志に共感して手を差し伸べ、結束していく熱い人情感にも要注目!

②50年ぶりに発生した火落ち

物語で大きな分岐点となるのが「火落ち問題」。火落ちとは「日本酒の品質が大幅に損なわれ、商品として不向きなほどに腐造した状態」のことをいう。

小次郎が酒造りをする山屋では慎重に扱うべき道具や桶が丁寧に管理されておらず、その影響で酛の仕込み中に火落ちが発生し、その年の酒造りは失敗。これにより、江戸っ子たちの信頼を失い、責任を取る形で杜氏と蔵人2人が辞めてしまったりと、蔵の存続にかかわる重大な出来事だった。

作中では酒造りにおいて「和醸良酒」という考え方が示されている。酒造りで麹や蔵に住むカビと蔵人との「和」が重要であるとし、カビの特性を理解し、蔵人たちが協力し合うことで良い酒が生まれた。実際に火落ちが起きた背景に、蔵人たちが蔵の癖(カビや環境の特性)を把握していなかったことが大きな要因とされている。

これを機に、蔵の個性や「和醸良酒」の精神を取り入れ、酒造りの道具や仲間も一新した新たな酒造りが始まっていく。

日本酒業界に与える影響

物語内では様々な場面で名言が登場する。そのなかでも印象的であり、今後の日本酒業界、特に酒造りに携わる人たちに知っていただきたい言葉が「新しきこと、珍しきこと、面白きこと」。

これは、作中で新生隅田川を生むために思案する小次郎に対して言われた言葉のひとつで、一定のサイクルで行われている酒造りを毎年繰り返すだけでは現状維持のままというニュアンス。従来と異なる革新的な酒造り、他の蔵では取り組んでいない珍しい試み、周囲から面白いと常々感心を抱いてもらうこと重要だと提言されている。

この言葉は、時代の流れに伴って消費者の嗜好が激しく変動する現代の日本酒業界でも必要不可欠。これは造り手だけの話では無く、酒販店や日本酒を提供する居酒屋などにも通ずる部分があるだろう。

熱い人情と酒造りの奥深さを描いた物語

主人公の小次郎が、仲間たちと志ひとつに造り上げた隅田川は背景含め素晴らしきものだった。日本酒の知識も分かりやすく解釈されているので、日本酒初心者でも十分楽しめる。完読後も続きそうな物語を想像するのも楽しみの一つなので、ぜひご拝読を!

![[鳥せい本店]が2026年で創業50周年!酒蔵直営ならではの取り組みに迫る。](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2025/12/3B9A3743-600x400.jpg)