[京都/LINNÉ]

醸造家 今井翔也さんが切り拓く、米を超えた日本酒の未来

私たちが当然のように思い描く「酒=米」という常識を揺さぶる新たな挑戦が京都で始まっている。LINNÉを率いる今井翔也さんは、米にとらわれず多様な原料を取り入れた酒造りに挑戦。酒造技術の枠を超え、食文化全体を再解釈し未来へと紡ぐ試みは、日本酒の歴史に新たな一歩を刻もうとしている。

日本酒造りの技術を基盤に、果実やハーブなど副原料を加えた「クラフトサケ※」が注目を集めている。この新ジャンルのルーツを辿ると、現在LINNÉ代表の今井翔也さんに行き着く。

三軒茶屋やフランスで醸造経験を積み、固定の蔵を持たないファントムブリュワリーとして全国で挑戦を続ける今井さんが、国内拠点に選んだのは京都だ。本記事では、彼の日本酒の未来像と京都での活動を取材した。

※クラフトサケブリュワリー協会が定義するクラフトサケとは、日本酒(清酒)の製造技術をベースとして、お米を原料としながら従来の日本酒では法的に採用できないプロセスを取り入れた、新しいジャンルのお酒。

この方に話を聞きました

- LINNÉ代表、醸造家 今井翔也さん

-

プロフィール東京大学農学部卒。オイシックス入社後、2015年より新政酒造・桝田酒造店・阿部酒造・聖酒造での酒蔵修行期間と並行して、2016年WAKAZEを共同創業。2024年に独立しLINNÉを創業する。実家は1841年創業の群馬・聖酒造。

生きている間に実家が廃業すると後悔する

―酒造業へ携わった経緯を教えてください

今井さん(以下略)「実家が群馬の聖酒造なのですが、わたしが4人兄弟の末っ子ということもあり発酵を中心とした進路は選択しませんでした。東京大学農学部で食による社会課題解決をテーマに研究を行い、卒業後はオイシックス(現:オイシックス・ラ・大地株式会社)に入社して様々な経験を積みました。

実家を含めた酒造業界全体が大変であることは理解していました。もともと酒造業界に対しては外堀からサポートできればと考えていたのですが、人生を考える過程で自分が生きている間に実家が廃業するとなったら後悔するなと思うようになったんです。

また、わたしは日本酒の魅力を広める『伝え手』よりも『造り手』の方が向いていると感じていました。そこで秋田の新政酒造から始まり、富山の桝田酒造店、新潟の阿部酒造、実家の聖酒造で酒造技術を磨きながら、2016年に『株式会社WAKAZE』を共同創業。事業展開として東京の三軒茶屋にて小規模な醸造所の設立、2019年にはフランスでの酒造り、そしてアメリカでの酒造りへと広がっていきました」

今井さんがWAKAZEで生み出した技術こそが、現在のクラフトサケにつながっている。そもそもクラフトサケとは、「日本酒(清酒)の製造技術をベースとして、お米を原料としながら従来の『日本酒』では法的に採用できないプロセスを取り入れた、新しいジャンルのお酒」を指す。2022年6月には、今井さんの新政酒造時代の同僚である、岡住修兵さん(現:稲とアガベ)が会長となり「クラフトサケブリュワリー協会」が設立された。

原則、清酒製造免許については新規発行されることはなく、酒造業界への参入は既存の酒蔵の事業を承継するほかなかった。しかし、クラフトサケは「その他の醸造酒製造免許」を取得すれば問題ない。こうした条件の違いから、全国各地に新しい造り手が生まれ、従来の日本酒にはない香味を表現し続けている。

LINNÉの醸造所が京都に

―LINNÉでの取り組みについて教えてください。

「LINNÉは『麹の未知の可能性を解放したい』という想いから、2024年に京都府京都市で創業しました。この名称は博物学者のカール・フォン・リンネに由来しており、多種多様な素材や日本ならではの概念にインスピレーションを受けながら、食文化の多様性を広げることを理念としています」

LINNÉは2012年に新設された「自己商標酒類卸売業免許(他社設備で製造したお酒を自社ブランドとして販売できる)」制度を活用し、固定の蔵を持たない「ファントムブリュワリー」として活動してきた。こうした活動と並行しつつ、LINNÉ初となる自社の醸造所が京都に誕生するという。

―新天地に京都を選んだ理由は?

「いくつかの理由があるのですが、そのうちの一つがWAKAZE時代に携わった最後の仕事である宝酒造さんとの事業提携だったんです。フランスから京都へ長期出張する間に、歴史からインスピレーションを受ける土地としての魅力、そしてあらゆる領域で職人が技術を磨くものづくりの土地として強い魅力を感じました。

また、LINNÉを共同で立ち上げた料理人が京都伏見の出身なんです。彼から『京都で何かやれればいいよね』という誘いがあったことも後押ししました」

―LINNÉ初の醸造所はいつ開業予定?

「2026年の秋に五条坂で開業を予定しています。もともと清水焼の登り窯があった場所なのですが、50年ほど前に火を落としたままそのまま放置されていたそうです。そこをもう一度人の集まる場所にしたいというプロジェクトを推進している方と出会い、レストランやカフェ、陶芸体験といったいろいろなものが融合した施設の一つとして、マイクロ醸造所を登り窯に併設することになりました。

麹は京都の老舗もやし屋である菱六さんの麹、水は五条坂にあるバー『Cocktail Stand FUREK』さんが掘った井戸水を使うなど、地域の素材を活用した酒造りをしようと思っています」

―お客様を入れたイベントなどは?

「アトリエのように、醸造家が場所を借りて自由にお酒を造れるオープンな場所にしたいなと考えています。これは、わたしが今、ファントムブリュワリーとしていろいろな場所をお借りしていますので、これまでの恩送りとして次世代につなぐことを考えると、醸造所を貸す側になれればという想いがあります。また、既存の酒蔵であっても自社で実行するにはリスクがあるアイデアなども、試しやすくなるのではないでしょうか。五条坂はどぶろくなので、できることは限られるかもしれませんが。

また、京都市左京区の宝ヶ池にて、2軒目の醸造所の話が出てきています。こちらのオープンはもう少し先になりそうですが、こちらでは麹造りから上槽までを行える施設にする予定です。造り手が泊まり込みできるためにも、宿泊施設なども検討しています」

米以外の素材が架け橋となって新たなシーンを生む

―ファントムブリュワリーとしての活動は終了する?

「いえ、五条坂は小規模ですし、どぶろくだけですので今後も酒蔵さんの設備をお借りした酒造りは継続しようと思っています」

―他の蔵を借りて造る難しさはある?

「大前提として信頼関係がないと難しいですね。信頼していただいているからこそ、蔵の一部をお借りできていると思います。わたしが今挑戦しているテーマが『麹の新しい挑戦』なので、リスクも当然あります。そういった自由度の高いものをやらせていただいている点は本当にありがたいです」

―どういった層にLINNÉが造るお酒を飲んでほしい?

「クラフトサケ全般に共通することですが、米以外の素材が架け橋となることで、これまで日本酒に馴染みがなかった人に飲んでほしいですね。また、これまで日本酒と合わせていなかった食事と合わせることで、新しい食シーンが生まれることにも価値があるなと思っています。

造り手の面からいえば、LINNÉでの酒造りは江戸時代の文献や民間伝承などを参考にすることがあります。寿命を超える時間軸で存在したレシピがヒントになることがあるので、LINNÉの酒も後世になにか残せればいいなといった想いもあります」

―My Sake Worldでのアッサンブラージュ経験について

「一度参加させていただきましたが、めちゃくちゃ楽しかったです。4種類をブレンドして、自分好みのシャープ目にしつつも幅があるお酒を造りました」

―アッサンブラージュは酒造りの現場で行っていましたか?

「フランスでも最終工程でアッサンブラージュをやることはよくありました。お酒同士はもちろん、加水も含めてやっていましたが、少しの調整でタンク丸ごと味が変わるという経験をしてきたんです。その時を思い出すような楽しい体験でした」

麹の素材を拡張させる

―LINNÉが取り組むお酒の目標は?

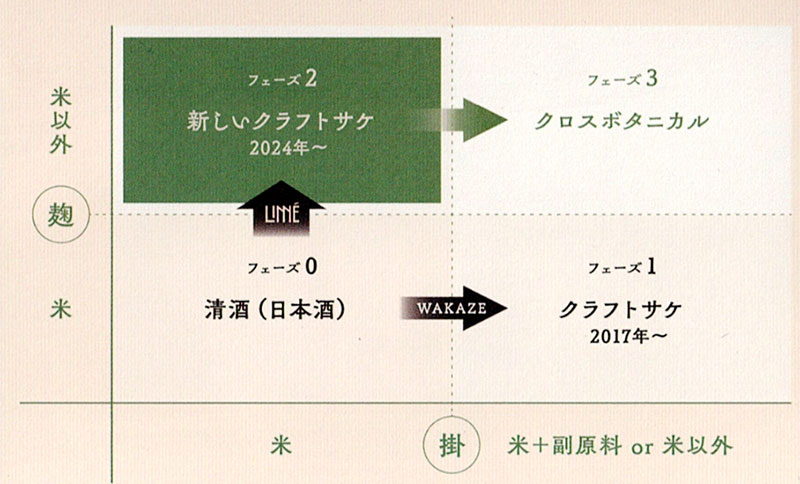

「この四象限(下記参照)で整理しているのですが、従来の日本酒は米麹と米という組み合わせのみでした。WAKAZE時代に突破した壁は米麹は固定しつつも、そこに副原料を使用するというものです。これだけでも、現在のクラフトサケのように多くの造り手が現れ、幅広いお酒が生まれました。」

「日本に戻ってきて同じことをしても仕方がない上に、クラフトサケの造り手が増えると似た表現が重なってきます。こういった背景から、LINNÉでは麹の素材を拡張していこうと考えています。現在はあえて掛米は固定しているのですが、フェーズ3の扉が開いた時には米以外の麹、素材をかけ合わせたお酒が生み出せればと考えています。我々はこの最終的な掛け算をクロスボタニカルと定義しているんです。

SAKEの定義を拡張させることで、世界中で通用する技術になり、より普遍的なものになるのではないかなと思っています。『麹を使った酒造り』という点は共通しつつも、既存の定義を再構成していくイメージですね」

―多様な原料を使用した酒造りは焼酎を連想させます。

「焼酎はフェーズ1と3に到達した先行技術として存在していますので、今は焼酎から学ぶことが多くなっています。フランスから帰国してすぐは九州一帯の焼酎蔵を巡りました。焼酎において、我々が定義するクロスボタニカルを実践している事例でいえば、薩摩芋では国分酒造さんの『フラミンゴオレンジ』や濱田酒造さんの『DAIYAME』、大麦では天盃酒造さんなどがそれに該当しますね。

焼酎に関しては論文もありますので、これらの内容を醸造酒に応用するとどうなるかを試していきたいです。そこで生まれた技術は蒸留酒にも還元できるはずです。ユネスコ無形文化遺産に『麹を使った酒造り』が登録され、麹技術が横串となって文化全体を盛り上げることができると思うので、醸造酒である日本酒と蒸留酒である焼酎をつなぐ存在にもなれればと考えています」

米以外の素材で酒造りを代用する

「今の日本は米不足が注目されています。米がなければ酒蔵は廃業するしかないという状況から、備えの技術として一時的にでも対応できるように支えたいと考えています。さらに中長期的な気候変動、水不足があったとしても、米以外の素材が支え合って、複数の醸造技術がセーフティネットとしてつながっていくことが重要。そういった時の備えとして、麹の技術を拡張していければと思っています」

日本人は2000年以上の歳月をかけ、「米」から造られる酒を形にしてきた。2024年のユネスコ無形文化遺産登録を節目に、応用の時代に入ったと今井さんは話す。米だけに限らない素材は無限に広がり、この技術が形になるまでには数万年の時間が必要かもしれない。日本酒=米という固定概念を超え、遥か未来を見据える今井さんの挑戦から、目が離せない。

関連記事はこちら

- [京都/LINNÉ]

革新酒「800 蕎麦」がSake World NFTで販売開始! -

♯京都♯NFT♯クラフトサケ

ライター:新井勇貴

滋賀県出身・京都市在住

酒の文化と物語を伝えるフリーライター。大学卒業後に京都市内の酒屋へ就職し、食品メーカーでの営業を経て独立。日本の酒を基本テーマに、造り手の想いや一杯の酒の背景にある物語を伝えます。

J.S.A. SAKE DIPLOMA・ワインエキスパート/SSI認定 酒匠・日本酒学講師

![日本酒は飲食店経営の新たな”武器”になる [My Sake World京都河原町店]にて「ボミオ酒」を開催](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2026/02/bmioshu10-e1771407994265-500x500.jpg)