日本酒を味わいながら学ぶ 日本酒プロデューサー上杉孝久氏主催「酒楽道®講座」に潜入

知識や理解を深めながら、楽しむことができるのも日本酒の魅力。戦国武将・上杉謙信の末裔で日本酒プロデューサーとして広く活動する上杉子爵家の9代目当主・上杉孝久氏は、日本酒をより楽しむための知識や場づくりが学べる「酒楽道®(しゅがくどう)講座(以下、酒楽道)」を2024年より開催している。7月から翌年4月にかけて全10回実施のセミナーの様子を潜入取材。

酒楽道®講座は、白根敦子氏が代表を務める日本酒アカデミー(東京都世田谷区)が主催。

「日本酒の歴史や知識を学びながら、おもてなしができる人材になる」ことを目指す全10回のカリキュラムで、2024年4月に開講し、現在2期目を迎える。

そして講師を務めるのが冒頭の上杉氏。本講座においては、上杉家に伝わる㊙エピソードや、知られざる歴史や文化も明かされ、評判も上々だ。

取材を敢行した9月16日では2つの講義が開かれ、前半は千葉の老舗酒蔵『岩瀬酒造』11代目庄野智紀氏をゲストに、同蔵の酒造りや代表銘柄「岩の井」がテーマ。後半は塾長である上杉氏が、江戸時代から明治時代にかけての食生活を、日本酒を交えて取り上げた。

(左)『岩瀬酒造』11代目庄野智紀氏 岩瀬酒造会長兼広報。代表銘柄は「岩の井」 (中)日本酒アカデミー代表取締役白根敦子氏 慶応義塾大学卒業後、複数社を経て2000年NPO特定非営利活動法人「日本プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー協会」副理事長に就任。(右)上杉孝久氏 日本酒プロデューサー、日本食文化会議理事長。酒楽道®講座講師。東京都出身、学習院大学卒業後、出版業界を経て、日本酒サロン・日本酒テイスティングバーなどを出店。上杉子爵家(米沢新田藩)九代目当主として、歴史講演も多数。

1時限目 会長兼広報が語る「岩の井」秘話

「酒蔵事業を継承して苦労されたご経験や、苦しい状況下から再生させたエピソード。そして、さまざまな種類の米を使った酒造りに取り組まれている現在の姿に触れてもらいたかったんです」

そう語る白根さんの思いから、この日のゲスト講師に招かれたのが庄野氏。

簡単に自己紹介を済ませたあと、「岩の井」の歴史について言及。岩の井は、池田勇人元首相やフランソワ・ミッテラン元フランス大統領など、国内外の要人が舌鼓を打つほどの人気を博してきた銘酒だ。

続けて、10年ほど前に「母の実家」である岩瀬酒造を引き継ぎ、事業に精を出した日々や、先述のように岩の井が高い知名度があったにも関わらず、一時期経営不振に陥り「譲渡売却を検討したこともある」というエピソードを紹介。

どん底の状態だった酒蔵事業を引き継いだ庄野氏は、就任後は自ら蔵のPRに力を入れるなどにより、経営をV字回復させているが、それに至るまでの経験談も明かした。

受講生との活発なコミュニケーションを繰り広げながら進んだ講座は、やがて岩瀬酒造が拠点を置く房総半島南部の町、千葉県御宿町に話題が移る。

海岸に近く、貝殻などのカルシウムが多く含まれている地層から湧き出る地下水は日本屈指の硬度で、「岩の井」の鋭いキレ味と深いコクの源になっているそう。

地理的な環境がもたらした力強い味わいが特徴的な岩の井は、いわゆる「男酒」に該当する。

気になるおススメペアリングだが、「豊富な海の幸がある場所で作られていますから、刺身や魚とは当然相性が良いですが、お肉を使ったお料理やアヒージョなどのオイル煮なども味を引き締めてくれます。食材の魅力が一層引き立つように感じられるので、ぜひ試してみてほしいですね」と庄野氏。

一連のやり取りについて、「最近は、日本酒とお食事のペアリングに興味の方が受講してくださる方が多くいらっしゃるんです」と語る白根さん。

酒蔵側と積極的なコミュニケーションを取りながら、知識を深められている受講生の姿がとりわけ印象的だった。

2時限目 江戸時代から戦後までの食文化史変遷

後半は、上杉氏による『日本の歴史と日本酒の歴史』。この日のテーマは、『おもてなしの歴史からの現代の酒道を学ぶ』だ。

上杉氏によると、江戸時代に入る直前の16世紀末から明治時代の19世紀半ば、そして戦後20世紀へと時代が移り変わっていく中で、人々は日本酒の楽しみ方や、食生活や生活の変化などの知識を深めたという。

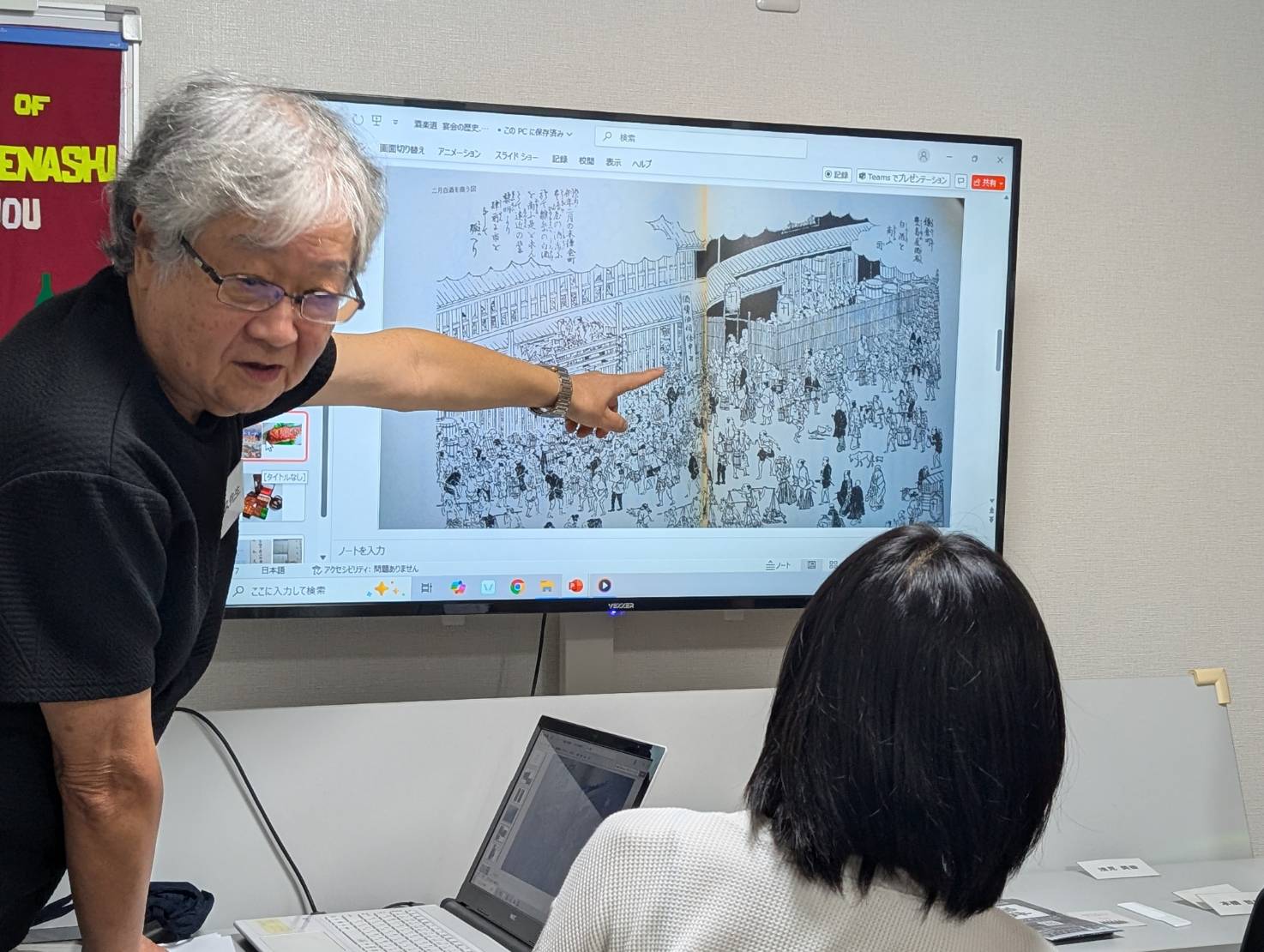

まずは、「歴史の教科書で紹介されることも多い」という豊島屋(現、豊島屋本店・1596年創業)のイラストを見せながら、江戸時代の居酒屋文化について解説をする上杉氏。店頭で酒を飲ませる酒屋が登場し行列を作ったことや、その周囲に「つまみ」を振る舞う外食産業店も発展し、繁盛したことなどが語られた。

「つまみ」を吊るしていた縄が、現在の縄のれんとして残っていることなど、江戸時代と現代の繋がりが興味深い。

続けて「文明開化」が謳われた明治時代の話題に。

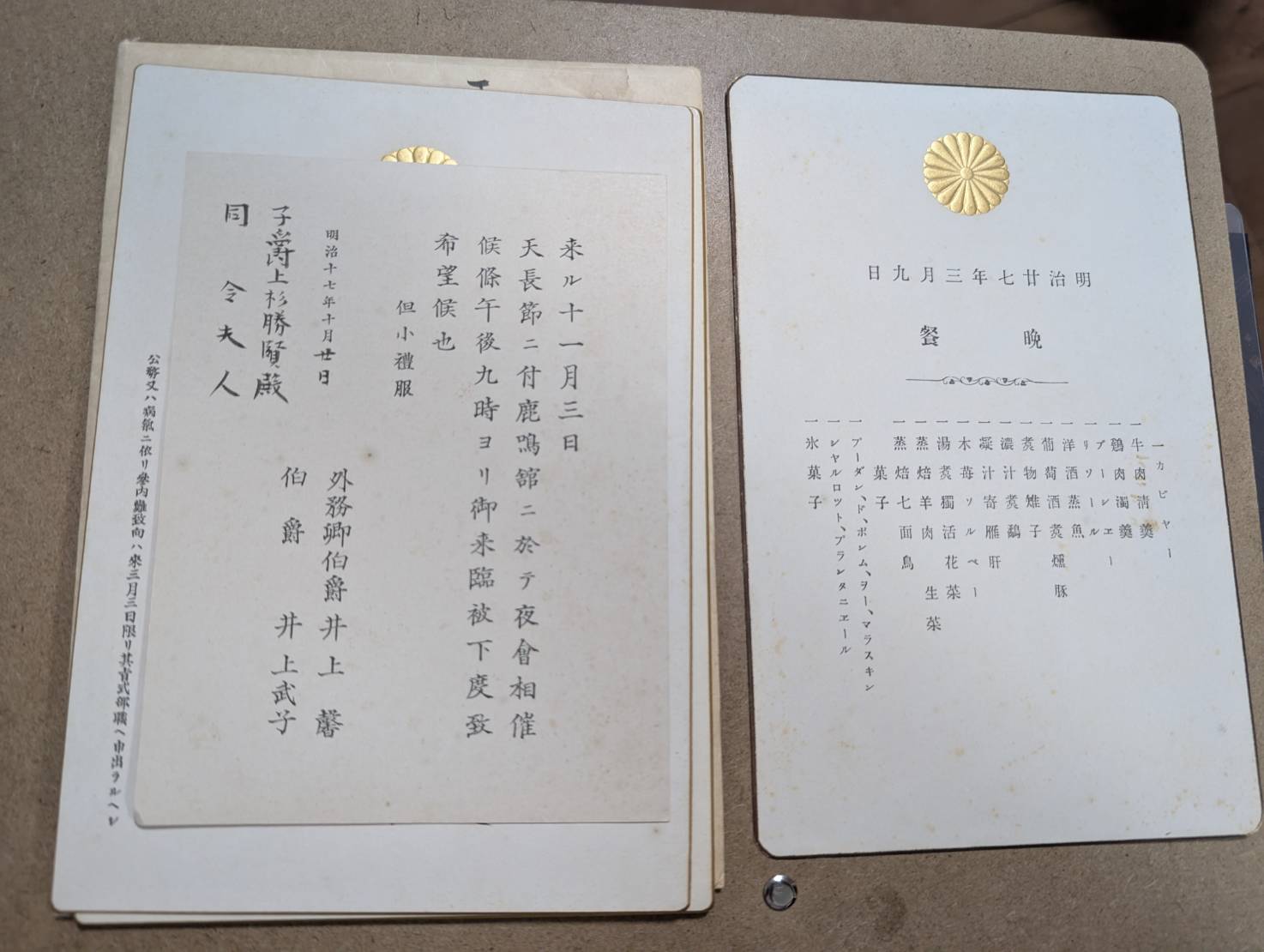

当時は、時の外務卿・井上馨により「欧化政策」が進められる中、1883年(明治16年)に鹿鳴館がオープンし、欧米人などをもてなす社交場として利用された時代だが、実は上杉氏の曽祖父にあたる上杉勝賢氏(1850-1898)は実際に招待状を受け取ったという。

日本の歴史とともにあった上杉子爵家現当主だから語られるエピソード。招待状の現物とともに、上杉氏の熱量の籠った語り口には、参加者は驚きの表情とともに聞き入っていた。

上杉勝賢氏夫妻が受け取ったとされる鹿鳴館の招待状だ。当時の外務卿・井上馨氏の名前と、当日の晩餐会で振る舞われるメニューが記載。「キャビア、牛肉のコンソメスープ、鶏肉のポタージュ、一口パイ」などが振舞われたそう。(写真右)

現代にいたるまでの食生活の欧米化ととも変化してきた日本酒の楽しみ方だが、明治当時は“流行”に合わせて取り入れてみたものの、生活習慣に馴染まなかった。鹿鳴館も開館からわずかに7年で閉鎖となっている。

~講演終了後~即席ペアリング会

講演終了後は交流タイムの懇親会。「岩の井」や「ⅰ240シリーズ」など岩瀬酒造の人気ラインナップに加えて、(左から)「松盛」(岡部合名会社)、「鳥濱」(鳥濱酒造)、「ご縁だね」(松盛酒造)、「犬猫」(旭日酒造)、「秋ひぐま」(千歳鶴)といった日本酒通を唸らせる銘柄が振る舞われた。

乾杯はもちろん「岩の井」で。各自が思い思いに日本酒の好みやお気に入りの銘柄などを語りながら、親睦を深めた。

さまざまな料理を食しながら、日本酒の味の違いを楽しみ、それぞれの味の好みを語り合う姿は、さながら即席ペアリングイベントだ。

「イベントを終えた後に『ファンになった』と感想を伝えてくださる方もいらっしゃいましたね」とは白根氏。

また、上杉氏が「岩の井」と関係を持つようになったのが今から3年ほど前。1969年度(昭和44年)に作られた古酒など、岩瀬酒造秘蔵の7種の酒をブレンドした「あまてらす」の制作に端を発する。

現在は同社のアドバイザーもつとめており、「『岩の井』さんの日本酒は、酸の強いものとそうでないものがあり、味を作りやすかったですね」と語った。

参加者の笑顔とともに終幕を迎えた酒楽道®講座は、毎月1回、東京の世田谷区で開催されている。

全10回の講義は、序盤に日本酒の歴史を学んだ後、オリジナル酒の作り方や日本酒のマーケティングといった実践的な内容のカリキュラムが組まれているそう。

<カリキュラム詳細>

日本の歴史と日本酒の歴史

おもてなしの歴史(大名作法、武家作法、公家同士の作法、宮廷での作法)

おもてなしの歴史からの現代の酒道を学ぶ

おもてなしの歴史から現代の酒宴での楽しみ方遊び方を考える

お燗のつけ方 1つのお酒を温度帯を変えて楽しむ

純米酒にアル添して吟醸にしてみる(香りの遊び)

宴席でのマナー 話題

和食のいただき方

縁起物、和物のお作法

オリジナル酒の企画の立て方、現代の日本酒マーケティング

「参加者は日本酒をこれから学びたいという方から、既に唎酒師をお持ちの深い知見のある方まで、さまざまですね」(白根氏)

この講座に参加すれば、より深く日本酒が味わえることになるだろう。知識を深めながら、本格的な日本酒を楽しまれたい方は、ぜひ足を運ばれてみてはいかが?

関連記事はこちら

- 日本酒プロデューサー上杉孝久・みすず夫妻インタビュー 今後の日本酒が歩むべき道

-

♯日本酒

ライター:白鳥純一

都内在住のフリーライターでもあり、行政書士もやっている人。辛めのお酒が好きなので、おすすめがあったら教えてください。

X:@JunSchwan

![[鳥せい本店]が2026年で創業50周年!酒蔵直営ならではの取り組みに迫る。](https://sakeworld.jp/wp-content/uploads/2025/12/3B9A3743-600x400.jpg)